2016/12/18(日)弛張発振回路の作例

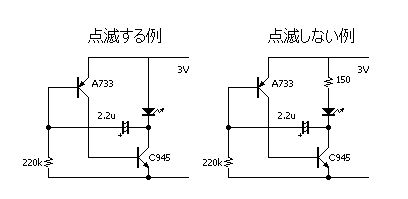

Lチカ・弛張発振回路。成功する例。失敗する例。

ブレッドボードなどで良くあるトランジスタでLEDをピカピカさせる回路。要するにダーリントランジスタを高抵抗でONさせているが、負荷が軽くトランジスタが十分にONしていると発振しない。

点滅しない例

LEDと直列に抵抗を入れたりすると、この定数ではLEDは点灯したままになる。点滅させる為には、220kを4.7Mなどにすると点滅を繰り返すようになる。またトランジスタのランクを下げる(HFEの低い物を組み合わせる)なども有効だろう。

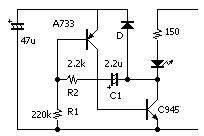

2016/12/01(木)安定動作の2線式弛張発振回路

安定動作の2線式弛張発振回路

やっと安定して動作する弛張発振回路となった。部品定数が多くなってしまったが、非常に再現性が高い。トランジスタも適当な組み合わせでOK。元々は豆電球の点滅回路として何度か作っているが、豆球やトランジスタの組み合わせで原因不明な点滅しない場合があった。(点灯したままになる)

1.C1とR1で間隔を広範囲に変更可能

2.R2で点灯時間を広げられる。豆球の時に必須

3.回路は電源と負荷の間に接続された2線式である

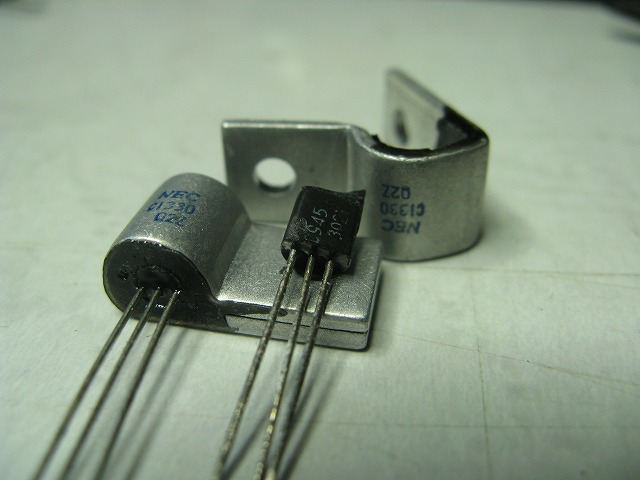

2016/11/20(日)2SC1330は本当に2SC945だった

2SC1330を殻割りしたら本当に2SC945が出てきた話

復活を目論むアマチュア無線家JR2WZQの備忘録のページにあったフィン付きトランジスタについての考察。私の手元にある2SC1330を殻割りしたら本当に2SC945が出てきて驚いた。それも古いパッケージ品の物。少し電流を流し過ぎたりすると、パッケージがもの凄く飛び散るタイプのヤツですね。

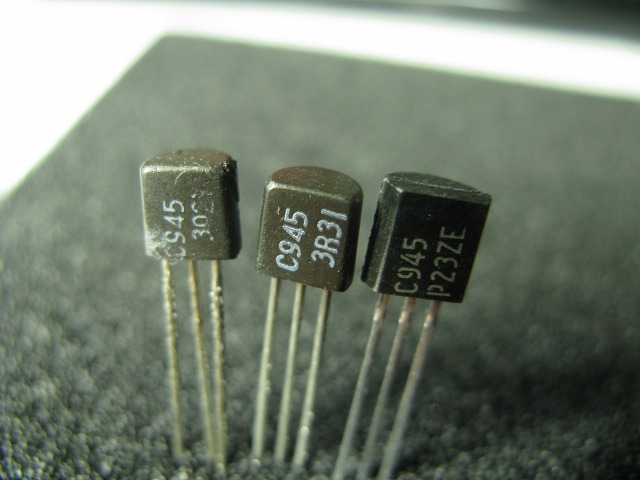

2SC945の新旧比較

- 左:2SC1330から取り出したトランジスタ

- 中:2SC945の旧型パッケージ品

- 右:2SC945の後期パッケージ品 TO-92

尚、世の中には以下のような物も流通しているらしい