2005/12/10(土)トランジスターによる豆電球の点滅回路

2005/11/24(木)UV-EPROM 2708で妄想

UV-EPROM 2708

私の所には高校生時代に使った古いマイコンパーツがあるが、前々から気になっている物がある。それがこのEP-ROM 2708。

今から20年以上も前にゲームセンター(の卸し)でのアルバイト時代に取って置いた物だ。多分インベーダとかギャラクシアンのアーケイド基板の物だと思う。この頃には既に2708を使っている物は少なくて古いゲーム基板が山積みな部屋で作業をしていた。

2708のROMライター

8080Aを使ったマイコンボードの自作を策略しているけれど、どうせ作るならば、ROMにこの2708を使ってみたいと考えている。古い物には古いデバイスでという事だが、流石に2708を書き込めるライターとなると手元にはない。そこでこのライターを作ろうと妄想だけが膨らんでいく。

妄想的構想

8048/8049(8748/8749)で制御する

5V単一電源(秋月アダプター)で動作する。2708は3電源 -5Vが30mA,+12Vが40mA,+5Vが5mA。書き込みには+25Vが40mA必要。

PCとシリアル通信する(74HC04+ソフト制御)

2708はバイト書き込みできないので必然的に1KBのワークが必要なので外部にSRAMを使う。けど、なんとかSerial-EEPROM(24C64)とかで代用ならないか?

2708の制御にアドレス10本、データ8本、CE,PGM,POWERで最低21本とシリアル用に2本とポートが足りない気がする。データ10本はもったいないから、バイナリカウンター(74HC4040)はどうか

なんとか片面基板で収まらないか。久しぶりにエッチングもしてみたい

ラフ図面からユニバーサル基板にUEW線を張り始めるほどのパワーが欲しい。若返りの特効薬は無いものか

2005/06/03(金)78K0S/KA1+のDIPが・・

サンハヤトからNEC小ピンフラッシュが・・

DIPパッケージマイコン 第2弾78K0S/KA1+ マイコンICが発売になっている・・・・

それも、ライターと評価基板付きで一万円って・・ボーナス商戦でしょうか。

2005/05/12(木)MSP430

MSP430入門セミナー

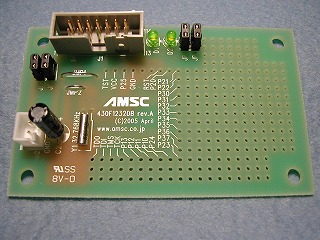

TI主催のMSP430入門セミナーでの参加記念品

これの回路図やサンプルプログラムはここからダウンロード可能。

TI MSP43F1231(43F1231)

このMCUはTIがかなり力を入れているらしく、超低消費電力と強力な命令体系が印象でした。しかしセミナーの中で聞いた開発ツールであるCCEがEclipseベースである事に痛く感動した。

ボタンリチウム電池一個で5年間稼動させるサンプルなど1.8V-3.6Vでのバッテリーオペレーションを強く意識した内容だった。

要約ははてなを参照して頂いても結構。

このボードも死蔵させてしまうと単なるコレクターになってしまうなぁ

2005/03/04(金)念ずれば通づる-その2

VDPがやってきた!

まさか、まさかの出会いがありました。今日は大阪の日本橋へ何気なく出かけたのでした。休みだった事と、家でくすぶっていても仕方ないし・・

さてさて、黒門市場でラーメンを食し、デジットでパーツ類を見て回った。最近のロボット人気を博してか、サーボモータとかメカ物、そしてマイコン(PICやらH8やら)のコーナーが充実。液晶キャラクタディスプレイ(よくあるやつ)の出物が600円でGET

TMS9918ANLを発見

さて、次は共立電子であるが、3F入り口にてレール物で古いDIPのチップが投売り。よせばいいのに座り込んで物色。すっすると・・・

でたぁー大当たりぃTMS9918が9 本でたったの200円!

まさか、まさかのVDP。usbid.comで何度発注しようかと思っていた物が目の前に。

あまりの衝撃に、これだけを持ってレジに並んでしまったのであった。帰りの電車の中で、あれ?VRAMの4416は?と思い出したが、そんな物はまた、念ずれば通づるのである。8748といい9918といい、2005年を迎えた現代では既にマイコンでなく、過去の遺産ではないか?

一体何を作ればいいんだ。

データシートはGoogleで直ぐに見つかりますね。