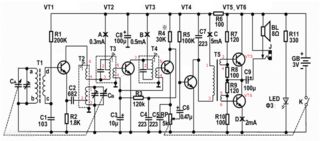

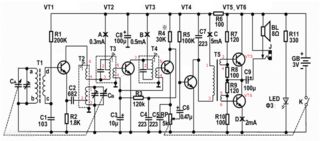

Aitendoさんから購入したAKIT-164を組み立てた記録。このラジオの特徴は

- 中間周波数増幅が1段

- 検波と同時にAGC増幅をしている

- 音声出力回路は出力トランスを使っていない。(入力トランスは使っている)

Googleで、AKIT-164やS66Eで検索すると先駆者達からの情報が入手可能。親子で六石スーパーラジオを作ってみようでは丁寧な組立方法がPDFで入手出来る。それらを纏めると以下の通り。

- 音が悪い。ロットにより付属スピーカがハズレの場合がある

- 電池が減ってくると音が割れる。これは回路の問題

- バリコンの品質が悪い。今回入手したバリコンは特に問題なし

- 過不足はなし

- OSC/IFTコイル類はコアに着色がなく側面に紅色・白色・黒色とマーキングされている

- スピーカは薄っぺらい物だった。

- LEDはなんと白色だった。電源が乾電池2本の3Vなのに。

コイル類とトランスのピン番号を追加している

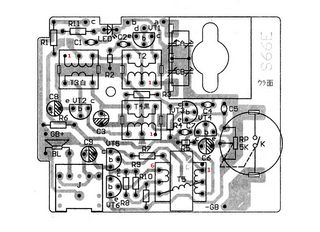

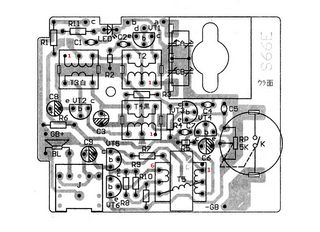

- R1はIFTのケースに当たるので基板に密着させずに少しスライドさせる

- ボリュームはケースギリギリなので内側に出来るだけ寄せてハンダ付けする

- LEDは取り付けを注意しないと上手にケースに収まらない

- トランスはテスターで導通を調べて回路図・基板パターン図に合わせる

新品のマンガン乾電池2本だと初期電圧が高く3.3Vを示した。以下はチェックポイントでの電流値。回路図に記載の値に比べかなり多めに流れている

| A | B | C | D |

|---|

| 回路図 | 0.3mA | 0.5mA | 5mA | 2mA |

| 実測値 | 0.8mA | 1.4mA | 6.5mA | 11mA |

一切の調整をせずに電源をONにしてバリコンを回すと既にローカル局が3つ受信出来た。キットとしては上出来かな。

2石ゲルマトランジスタラジオでは中間周波数増幅が1段であるが十分な感度が得られている。真空管の時代でも中間周波数増幅は1球だった。初期の未成熟なトランジスタと違い完成されたトランジスタであれば1段でも感度的には十分であると考えるがAGCを機能させるだけの検波出力が得られない。このラジオの様にAGC増幅としてトランジスタをもう一つ使うのであれば2段増幅にするというのは実用的な考えだと思う。この回路でAGCがどの程度有効なのかを試してみる予定。