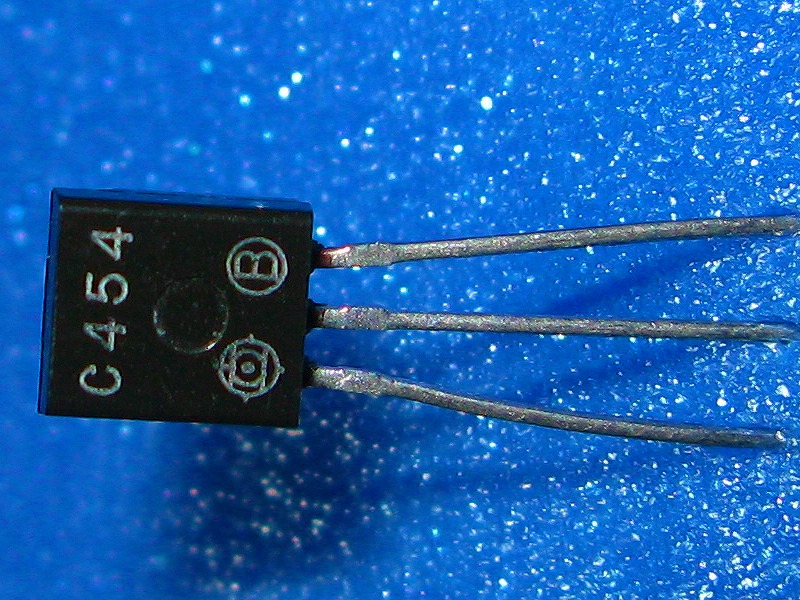

2009/02/15(日)2SC945 一石レフレックスラジオの製作

一石レフレックスラジオ

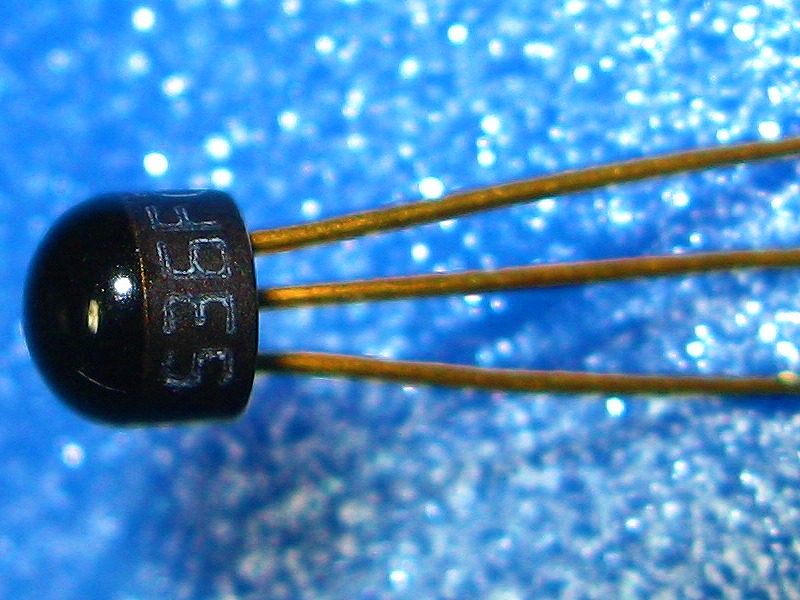

ラジオ組んでみました。検波段にある3.3kの抵抗が肝。これを取り外すと発振しまくった。トランジスタを取り替えて楽しめるようにバイアスは可変式。

バイアスはコレクタ電流が0.5mAになるようにする。0.3mAでは感度がガクンと下がるのが判る。2mAだと混信が多くなりその上、鼻が詰まったような音になる。これはST-30の限界だろう。

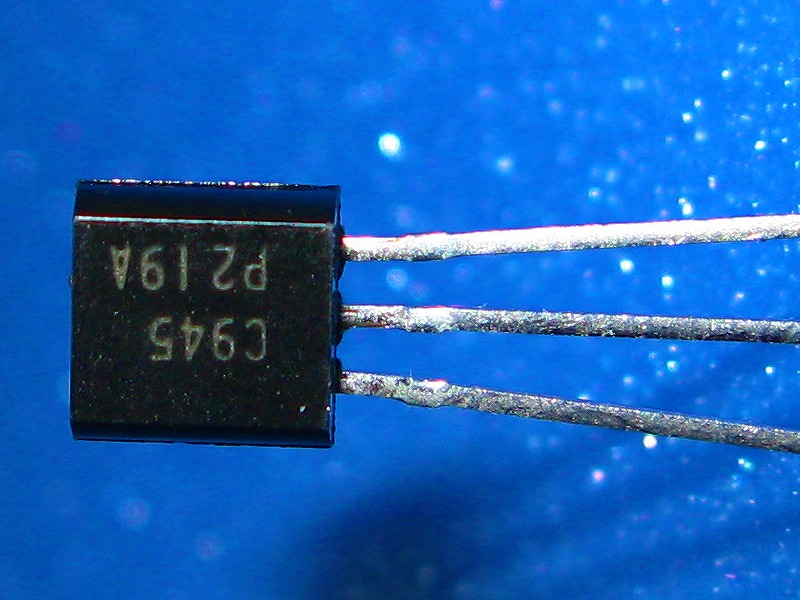

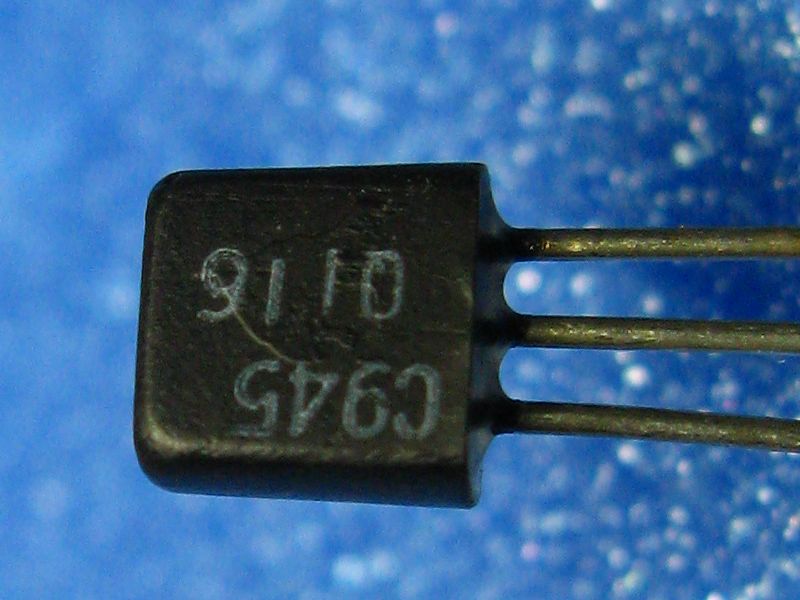

感度はhFEに比例する。2SC3622(実測hFE=1500)は最高だった。2SC1906(実測hFE=160)も割と良かった(この石は高周波増幅部分でゲインが稼げるのだろう)。ここではやっぱり大好きな2SC945として暫く使い込むことにする。