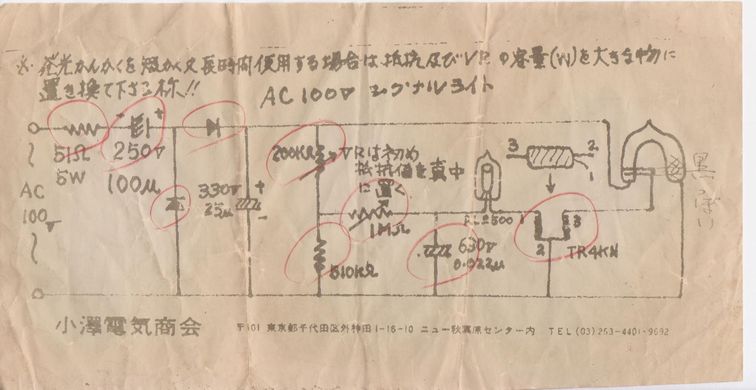

2018/02/25(日)ニュー秋葉原 小澤電気商会で購入したストロボ部品

小澤電気商会

既に閉店してしまったが、懐かしい小澤電気商会さんでストロボ部品を購入した時に頂いた簡単な資料が見つかったのでアーカイブしておこうここで肝心要のトリガー管?はなんていう部品なんだろう。永遠に入手不可なんだろうか。

秋葉原電気まつり

懐かしい

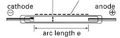

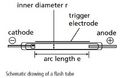

フラッシュランプの極性

このページやミヤタエレバム及びウシオ電機のWebページも参考になる。

2023/01/12 追記

秋月電子でキセノンフラッシュランプとトリガーコイルの取り扱いが始まった模様。探しきれなかったキセノンランプのアプリケーションノートなども入手可能。

2011/02/27(日)秋葉原にて

日立 1N34A

出物を発見 一本30円也。日立の刻印付きのゲルマダイオードだ。店員が「珍しいですよ」というので意味も無く購入。

Hfeの低いトランジスタ

こちらが、探し物の2SC382。フォワードAGC用の特殊な物。ロットがかなり古いらしく、頭にペイントがされてランク表示されている。実物を見るのは始めてだが、持ち帰ってよくよく見ると別のロットも混じっていた。

それと2SC1923のRランクも見つかったので購入。デジタルテスタでHfeを測定するとどれも40~60程度。アナログ回路ではHfeが低いほうが上手く動いたりするから少し在庫で持っておく事にする。

小沢電気商会

5月一杯で店頭販売終了。6月末にて廃業との事。昭和20年昭和40年からの長い間ご苦労様でした。秋葉原の魅力がまた一つ減りましたね。

2007/05/20(日)ニノミヤ,ついに事業廃止

ニノミヤ,ついに事業廃止

つい一ヶ月程前に始めて、日本橋の「ニノミヤ パーツランド」に行ってきたばかりだが、ニノミヤ自体が廃業されるそうです。パーツランドは6月10日に閉店らしいので、もう一度日本橋へ出かけないと。あそこにしかないパーツがごまんとあるからなぁ。京都の寺町店もきっともうないのだろうか。

6MHzの発振子

8048のノーマルバージョンは基本クロックが6MHzなんですが、巷によくあるセラロック(セラミック発振子)は4M,8M,10M,12Mはあるけれど6MHzってなかなかないんです。

この写真の物は日本橋の共立電子でパーツケースの底の方に残っていた怪しい物で最近購入した。以前に京都の寺町通りにあったニノミヤで水晶発振子を購入したことがあって、もっと買って置けば良かったなぁと後悔。

癒し

そんな訳で、このセラロックが使えるかどうか昔のボードで簡単なテスト。

2端子であるからコンデンサは内蔵されていないだろう。外付けのコンデンサなしの状態で約6.09MHzで無事発振を確認。テストプログラムはLEDが右から左へ、そしてまた右へと光が往復するだけの至極簡単な物だ。しばし眺めていると「やっぱりEP-ROMバージョンの8748は単純な作りが一番似合う」としみじみと思う。セラミックパッケージ。窓付き。そして40PinのDIPというスタイルがノスタルジーなんだと。また、これに使われている赤色LEDが年代物で物凄く暗い物なんです。最近の高輝度LEDとは色合いが違うのと、ビーム角が広い(というか正面から見ても全く眩しくない)為だろうか。そしてCPUを触るとほんのりと暖かい。癒しだな。これは。

led.lst

ソースリストはこちら