2009/03/13(金)ニセ2SA733

要注意なトランジスタ ニセか? 2SA733

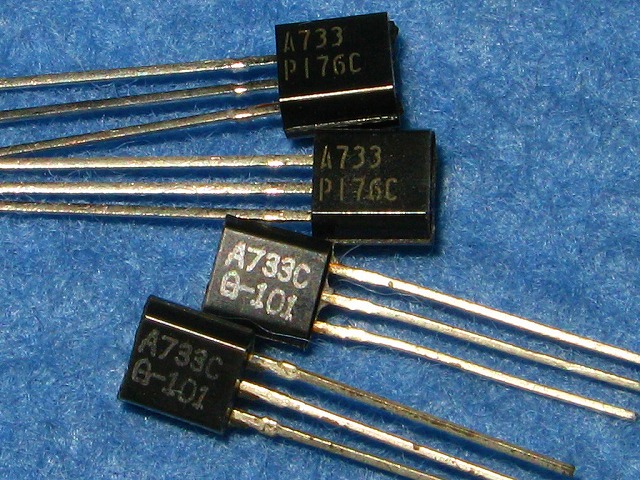

NECは既にTO92パッケージの品種を販売していないのですが、我が家のパーツボックスには古き2SA733のストックもある。ランクを見ようとよくよく見るとA733Cとマークされている。それもマークが通常のNEC品とは違うようだ。ランクもR,Q,P,Kの4択のハズだがなんだかGにも見えるぞ。

しばしgoogleで検索していると確かに2SA733Cというパーツが見つかった。しかしそこにはメーカー名がSamsungとなっている・・・目が点。

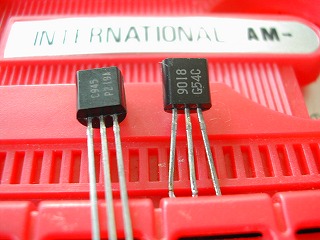

しかしSamsung品番ではKSA733となっている。データシートを見ると確かにランクはO,Y,G,Lとなっている。他にもFairchild(KSA733),UTC(KSA733),KEC(KTA733)などが見つかった。これ何処で買ったか思い出せないなぁ。本体には2Sの文字がないからKSAだろうがKTAでも区別は付かない。でも自分は2SA733だとてっきり思い込んでいた。

問題はピンの並びだ。Fairchildのデータシートには"-C"のサフィックスは"Center Collector"と書かれており、ピンの並びが日本仕様のE-C-Bとなっている事が記載されていた。

しかし通常の"-C"が付かない物はピンの並びがE-B-Cとなっている。もしもこんな物を間違って買ってしまったら、もう訳が解らなくなってしまう。トランジスタ本体にはA733とマークされ、にもかかわらずピンの並びが違う訳だから。もちろん2SC945の互換品も上記の会社には掲載されていて、それぞれKSC945またはKTC945とあります。NEC製かどうか自分の目で見て確かめるしかないなぁ。

写真で写っている上2本がNEC製で下2本が問題のA733C

2009/02/15(日)2SC945 一石レフレックスラジオの製作

一石レフレックスラジオ

ラジオ組んでみました。検波段にある3.3kの抵抗が肝。これを取り外すと発振しまくった。トランジスタを取り替えて楽しめるようにバイアスは可変式。

バイアスはコレクタ電流が0.5mAになるようにする。0.3mAでは感度がガクンと下がるのが判る。2mAだと混信が多くなりその上、鼻が詰まったような音になる。これはST-30の限界だろう。

感度はhFEに比例する。2SC3622(実測hFE=1500)は最高だった。2SC1906(実測hFE=160)も割と良かった(この石は高周波増幅部分でゲインが稼げるのだろう)。ここではやっぱり大好きな2SC945として暫く使い込むことにする。

2008/06/15(日)足元ライト

足元ライト

フォトトランジスターによるワンショットマルチバイブレータ回路で駆動されたLEDライト。

夜、部屋の明かりを消すと一定時間LEDが点灯するという物。

ヒントとなったのは、電子マスカットさんのサイトにあった白色LEDを使った就寝専用常夜灯です。CDSの代わりに家にあったフォトトランジスタ TPS603 を使用。

火傷

ユニバーサル基板に組んで、電源を入れると何時まで経ってもLEDが消えない。配線間違いだろうとトランジスタに触れたとたん指先に火傷を負った。乾電池ってバカに出来ないなぁ。それでもキチンと配線を終えると、何事も無かったように正常に動作する。2SC945も凄いなぁ。

2007/02/18(日)クラップ発振回路

クラップ発振回路(成功)

昨日は上手く行かなかったが、回路の定数を至極簡単な物にしたらこちらも発振に成功。家の古いオシロでは高い周波数を上手く捕らえられないが可聴周波数なら問題ない。今まで本の内容を頭の中で自分なりに理解してきたが実際に自分で聴いて、そして観る事でで理解できることは楽しい

発振波形は今まで活字で言われてきたようにコイル部分(A点)の方がエミッタ点(B点)よりも綺麗なものであった。

2007/01/30(火)1.5V LEDフラッシャー その2

弛張発振回路

前回作ったLEDフラッシャーには納得できないまま過ぎたが、「エレ工房さくらい」さんのページに1.5VLEDフラッシュキット(商品番号250K-0006)を発見して驚愕。

こちらで用いている弛張発振回路も有名。なぜ前回は、自分の中では昔から使っているこの弛張発振回路を思い出せなかったのかと。

そこで追試を早速行う。オリジナルは3石だが、これを2石に変更し発振定数は最初に見つかった1.5MΩ(なにせ10MΩなんてやたらとパーツ箱にあるとは思えない。)と0.1μFとしてとりあえずブレッドボードに向かうがあえなく撃沈。なぜか発振せず。が、C945のベースを指で触ると発振が起こるというアナログにありがちな不思議な現象に遭遇。

そこで、なんとか10MΩを探すべくありったけの箱をひっくり返し探し回ると偶然にも発見(夜の11時に10MΩが見つかることが驚きだが)

で、定数をオリジナルの10MΩとするとこれがスンナリと発振を繰り返す。

弛張発振回路の奥深さ

ところで、同じ回路でA733のコレクタ負荷をスピーカーに変えると、10KΩだろうが1.5MΩだろうが発振を起こす。この回路は昔から自分が慣れ親しんだ物だから当然だが、負荷を純抵抗にしたとたんこんなにてこずるとはトホホ。本当は1MΩと1μFとか100KΩと10μFというありがちな部品定数にかえたいんだけれどなぁ。

新たなる疑問が

回路を元に戻して、暫くLEDがピカピカするのを眺めていて(既に時計の針は0時を過ぎている)何気にパスコンのつもりで電源に100μF程度のコンデンサーをパラってみると発振周期が早まる事を発見。同時にLEDの光り具合も暗くなるのはなぜ?

ブレッドボード配線だから?それとも電源インピーダンスの影響?再び眠れない日々が続く・・・

1月31日(解決)

上記のパスコン問題は解決した。LEDとA733の間の電解コンデンサーの容量を47μFに減らすと、パスコンの有無によって動作が変わる問題が解決した。やはり「エレ工房さくらい」さんのオリジナル回路にある3石目のバッファーには意味があったのだ。はぁー奥が深いなぁ。

2006/11/24(金)シルクの 赤い100円スピーカー AMラジオ

ダイソーで過去に発売されていたイヤホン式のAMラジオについては色々なサイトに情報がありますが、私の所にはシルクの赤い100円スピーカーAMラジオも手元にあります。この情報を探るとFuruta's ジャンクランド ホームページに回路図がありました。

私はAMラジオを良く聞くのですがこのラジオも見つけたときに何気に購入した物です。

不満な点

このラジオの不満な点は「AGCの効きが悪い」事です。ポケットラジオなので手に持ったり机の上に置いた時に、ラジオの向き(放送局のアンテナに対して)によって音量が激しく変わります。ラジオの中のバーアンテナには指向性がるので当然なのですが、これを自動的に調節する為の回路がAGCです

改善ポイント

上記のサイトにこのラジオの回路図がありますが、IF段のAGC回路はほぼ教科書通りの回路。但しシリコントランジスターの場合は元々効きが悪いのです。その上ここで使われている9018というトランジスターの特性を探すと「FM TUNER用」となっており、fTは700MHzとなっています。感度を上げる為にfTの高いトランジスターを選んで使っていると思われます

2SC945と交換

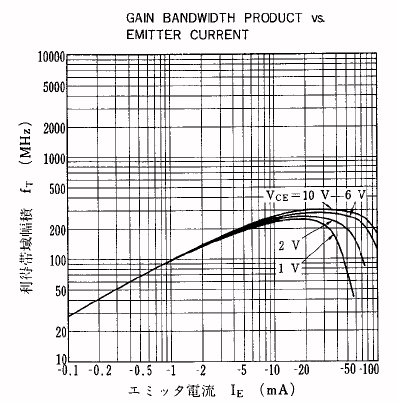

回路を一切触らずにAGCの効きを良くする方法は簡単でfTの低いトランジスターと交換してしまう事です。手持ちの中から古典的ですが2SC945と交換する事にします。2SC945は本来高周波用のトランジスタではありませんがスペック的なfTは250MHz(Ie=10mA)です。しかしこのfTは電流で大きく変化します。右の図の様に0.1mAでは約30MHz,それが2mAでは150MHz程度まで変化します。高周波増幅のゲインはおよそfT/fですのでfTの変化はゲインを変化させる事が可能です。もう少しfTの低いトランジスタがあれば良かったのですが、手持ちにありません。

結果オーライ

実はこのfTの低いトランジスタと交換することでAGCの効きが良くなるのは経験的に偶然見つけた物で本来の理論は間違っているのかもしれませんが、結果としては満足の行く結果になりました。ラジオの向きを変えても音量の変化は小さくなり使いやすくなりました。

2006/09/18(月)自転車用フラッシャー

自転車用フラッシャー

昭和50年代の初歩のラジオかラジオの製作に載っていた自転車用フラッシャーを組んでみた。多分こんな回路図だろうという記憶を頼りに再現すべく取り組む。

確か乾電池1本で一年間光り続けるという内容だったと思う。1.5VでLEDを光らせるためにコンデンサーによるチャージポンプ回路が入っている。そしてそのチャージポンプを発振回路でON-OFFする。この発振回路でまたしても深みにはまって丸一日を費やす。

PNPとNPNトランジスタでPUTを模倣したよくある発振回路であるが、定数が本当にシビアだ。R1とR2は単にバイアスを与えているハズであるが、低い値で設定しないと発振しない。幾つかの雑誌記事に載っている回路ではどれも1Kと470である。これを10Kと4.7Kでは全く動かない。R2を1K固定にしてR1をバリオームで振って見るが動作範囲は非常に狭い。点滅周期は約1HzでLEDが光るのは一瞬である。それ以外のタイミングではこのR1とR2の抵抗が電流を無駄に消費している訳である。あー当時の記事が読みたい。

LM3909ディスコン

元を辿れば、インターネットの話題でLM3909(LEDフラッシャー)のICがディスコンだという話を読んで、そういえばトランジスタでも簡単に作れるだろうと思いついたのが事の始まり。簡単な回路ほど奥が深いのがアナログの世界である。