2006/06/25(日)16KbのPROM

小さなメモリー空間

8080AやZ-80そして8048/8035の外付けのROMとして広く使われた2KBのメモリー(P-ROM)。

今となっては2KBというのは猫の額より狭い空間かもしれないけれど、同時期のSRAMに至っては256x4bitや1024x1bitなんていうのもザラでした。

これら3つはintelの2716ピンコンパチブルなので置き換え可能な品種

Xicor X2816BP

XicorのEE-PROM 2816 5V単一で書込み可能 書き込み時間の遅いSRAMと同等に扱える。バイト単位で再書き込み可能(5ms)、一万回保障。100年間のデータ保障。 DateCode 9020

NMC27C16(2716 C-MOS)

National Semiconductor C-MOSの為、消費電流が非常に少ない 80C35と組み合わせて電池駆動可能だろう。DateCode 8424。最近になって、若松通商にて購入した。今でも売っていたのが信じられなかったが。

MB8516(2716)

Fujitsu MB8516 DateCode i2716の富士通版 独特のパッケージです。ピンが折れやすいが金メッキ品です。 DateCode 8103 四半世紀前の物。現在でも問題なく消去・書き込み出来ています。

2006/01/22(日)MCS48 TMP8155

またお友達が増えました TMP8155

しかし何と言うか最近はこいつらから私に声を掛けてくるというか、こいつらの声が聞こえるのか。8048/8051/8085/8088系のintelの昔のチップでデータバスとアドレスバスが時分割されているチップのRAMとI/O拡張のチップです。日本橋の近くに出かける用事があったので帰りに何気なくお店を覗くと「10本400円」でした。これを見つけたとき少し脱力しました。なんか名指しで「買って帰ってください」と言わんばかり。なんででしょ。当分8048から抜け出せません。8155が何か知りたい方はこちらをご覧下さい。

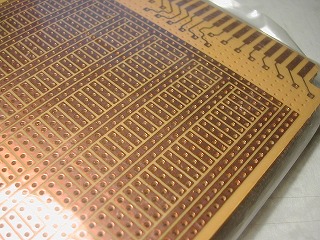

不器用な人向けのユニバーサル基板

ところで、良く使うユニバーサル基板ですが、私はこの写真にあるような電源ラインが引かれている基板の方が好きです。多分不器用なので込み入った配線をしないからだと思っています。一般的な全部が穴あきだけの基板の方が便利だよと回りは助言してくれるのですが・・・。

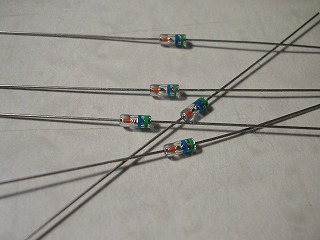

1SS97

知らなかったのですが、検波用に良く使われたショットキーの1SS97とかのダイオードってディスコンなんですねぇ。昔は携帯電話の光るアンテナとかによく使いましたが。ゲルマダイオードに似ているのでパーツ箱で混ざると訳わからなくなるので要注意ですね。お店の人に聞くと「在庫あるだけ」との事です。無線な人は「共立電子」へ急ぐべし。

2005/03/04(金)念ずれば通づる-その2

VDPがやってきた!

まさか、まさかの出会いがありました。今日は大阪の日本橋へ何気なく出かけたのでした。休みだった事と、家でくすぶっていても仕方ないし・・

さてさて、黒門市場でラーメンを食し、デジットでパーツ類を見て回った。最近のロボット人気を博してか、サーボモータとかメカ物、そしてマイコン(PICやらH8やら)のコーナーが充実。液晶キャラクタディスプレイ(よくあるやつ)の出物が600円でGET

TMS9918ANLを発見

さて、次は共立電子であるが、3F入り口にてレール物で古いDIPのチップが投売り。よせばいいのに座り込んで物色。すっすると・・・

でたぁー大当たりぃTMS9918が9 本でたったの200円!

まさか、まさかのVDP。usbid.comで何度発注しようかと思っていた物が目の前に。

あまりの衝撃に、これだけを持ってレジに並んでしまったのであった。帰りの電車の中で、あれ?VRAMの4416は?と思い出したが、そんな物はまた、念ずれば通づるのである。8748といい9918といい、2005年を迎えた現代では既にマイコンでなく、過去の遺産ではないか?

一体何を作ればいいんだ。

データシートはGoogleで直ぐに見つかりますね。

2004/08/16(月)2004年製の MitsubishiのPPI 8255

8255ってまだ生産しているのですか? M5L8255AP-5

驚きました、マイコン時代のヒーロー8255を入手しました。

ごらんの通り、生産コードが040103...そう2004年製です。とっくにディスコンのハズなんですが、製造コードの見間違いでしょうか。でも新品の様子なんです。みた感じが。

8255をご存知ない?そりゃモグリでしょ。1974年にintelが8080を発表、この周辺チップとして8Bitx3CHのパラレルポート(PPI)のとっても簡単なチップ。ん?1974年って昭和49年ですか。

詳細はgoogleで簡単に調べられます。でも、BeOS用周辺機器を自作しよう(WebArchive)のページにあるCPUメータは面白そうですね。