2006/11/24(金)シルクの 赤い100円スピーカー AMラジオ

ダイソーで過去に発売されていたイヤホン式のAMラジオについては色々なサイトに情報がありますが、私の所にはシルクの赤い100円スピーカーAMラジオも手元にあります。この情報を探るとFuruta's ジャンクランド ホームページに回路図がありました。

私はAMラジオを良く聞くのですがこのラジオも見つけたときに何気に購入した物です。

不満な点

このラジオの不満な点は「AGCの効きが悪い」事です。ポケットラジオなので手に持ったり机の上に置いた時に、ラジオの向き(放送局のアンテナに対して)によって音量が激しく変わります。ラジオの中のバーアンテナには指向性がるので当然なのですが、これを自動的に調節する為の回路がAGCです

改善ポイント

上記のサイトにこのラジオの回路図がありますが、IF段のAGC回路はほぼ教科書通りの回路。但しシリコントランジスターの場合は元々効きが悪いのです。その上ここで使われている9018というトランジスターの特性を探すと「FM TUNER用」となっており、fTは700MHzとなっています。感度を上げる為にfTの高いトランジスターを選んで使っていると思われます

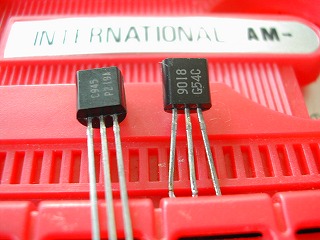

2SC945と交換

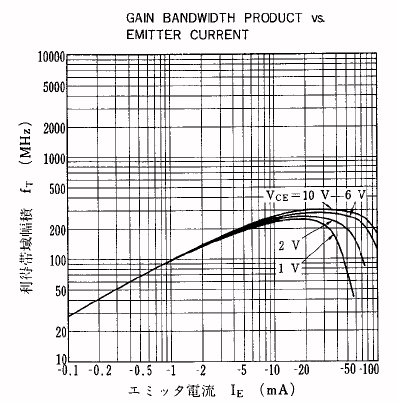

回路を一切触らずにAGCの効きを良くする方法は簡単でfTの低いトランジスターと交換してしまう事です。手持ちの中から古典的ですが2SC945と交換する事にします。2SC945は本来高周波用のトランジスタではありませんがスペック的なfTは250MHz(Ie=10mA)です。しかしこのfTは電流で大きく変化します。右の図の様に0.1mAでは約30MHz,それが2mAでは150MHz程度まで変化します。高周波増幅のゲインはおよそfT/fですのでfTの変化はゲインを変化させる事が可能です。もう少しfTの低いトランジスタがあれば良かったのですが、手持ちにありません。

結果オーライ

実はこのfTの低いトランジスタと交換することでAGCの効きが良くなるのは経験的に偶然見つけた物で本来の理論は間違っているのかもしれませんが、結果としては満足の行く結果になりました。ラジオの向きを変えても音量の変化は小さくなり使いやすくなりました。