2020/07/08(水)亜土電子 LM304定電圧キット

LM304定電圧キット

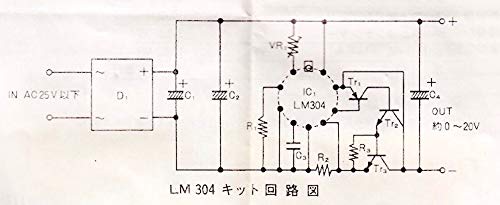

古くは亜土電子(T-Zone)でパーツキットとして売っていた「LM304 定電圧キット 0~20V)だが、なぜかAmazonでも売っている。その名もズバリ ADK-304。LM304と2N3055の組合せ。

2016/12/18(日)弛張発振回路によるLEDの点滅回路例

Lチカ・弛張発振回路。成功する例。失敗する例。

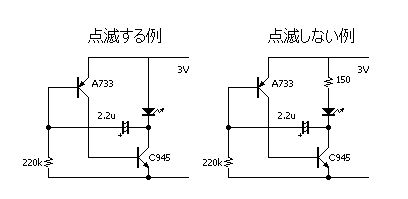

ブレッドボードなどで良くあるトランジスタでLEDをピカピカさせる回路。要するにダーリントランジスタを高抵抗でONさせているが、負荷が軽くトランジスタが十分にONしていると発振しない。

点滅しない例

LEDと直列に抵抗を入れたりすると、この定数ではLEDは点灯したままになる。点滅させる為には、220kを4.7Mなどにすると点滅を繰り返すようになる。またトランジスタのランクを下げる(HFEの低い物を組み合わせる)なども有効だろう。

2016/12/01(木)安定動作の2線式弛張発振回路

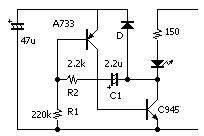

安定動作の2線式弛張発振回路

やっと安定して動作する弛張発振回路となった。部品定数が多くなってしまったが、非常に再現性が高い。トランジスタも適当な組み合わせでOK。元々は豆電球の点滅回路として何度か作っているが、豆球やトランジスタの組み合わせで原因不明な点滅しない場合があった。(点灯したままになる)

1.C1とR1で間隔を広範囲に変更可能

2.R2で点灯時間を広げられる。豆球の時に必須

3.回路は電源と負荷の間に接続された2線式である

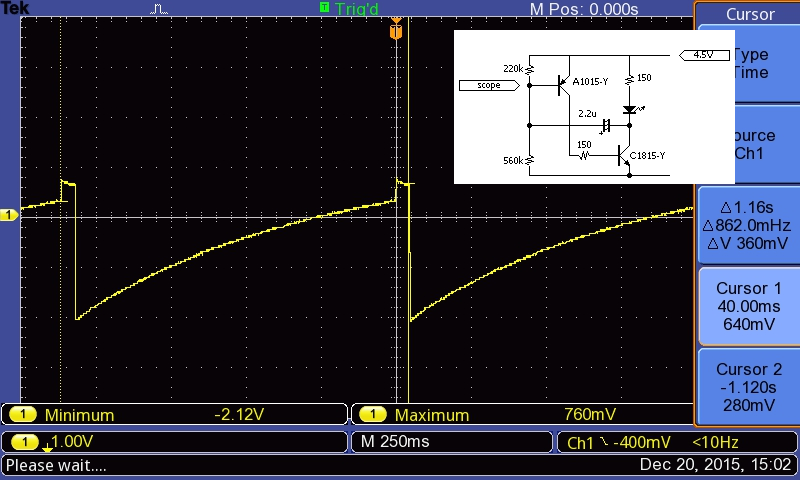

2015/12/20(日)弛張発振回路

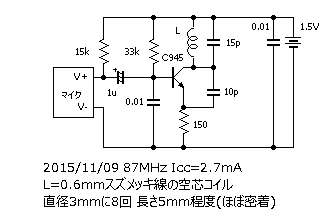

2015/11/09(月)2SC945を使った1石FMワイヤレスマイクの製作

多分、四半世紀振りにワイヤレスマイクを組んでみた。

昔は赤鉛筆(丸い鉛筆の代名詞)に0.8~1mmのスズメッキ線を8回程度巻いていた。

しかし実際に巻いてみるとコイルが大きすぎてしっくり来ない。そこでボールペンの芯(直径3mm)に巻いてみると程よい大きさになる。周波数が87MHzと少し高いので9回でも良いかもしれない。しかし9回巻くとコイル長が5mmでは足りなくてブレッドボードやユニバーサル基板の間隔とマッチしない。

トランジスタはどれを使っても同じように動いた。2SC454,2SC536,2SC828。しかしやっぱり大好きな2SC945を今は使っている。

受信機側も用意が必要

今のラジオは大抵PLLで100KHzステップしか受信出来ない物が多い。安いアナログ式のラジオが必要。こういった背景があり、ワイヤレスマイク工作が現在はあまり見受けない要因の一つと思う。

エレキットの想い出

小学校の頃だったと思う。母親とデパートに行ったときに、エレキット(という組み立てキットシリーズがあった)のワイヤレスマイクを買って貰って作った事がある。動いたときは本当に嬉しかった。あの時代はラグ板だったし、帽子タイプの2SC372だったハズ。赤鉛筆に巻くのはラグ版で使うにはこの位の大きさが合うのだと思う。また今のようにFET付のコンデンサマイクではなくて、スピーカをマイク代わりに使っていた。当時の記憶を辿れば、トランジスタで増幅してから発振回路に接続していたし、コイルの途中からタップを出してリード線アンテナを出していた。だからアンテナ線に触ると周波数が変わってしまう。それでも楽しかった。