2007/11/25(日)HT7750

HT7750によるステップアップコンバータ

夏ごろ入手していたHT7750をバラックで組んでみた。色々な方が実験されているがこのチップのうたい文句通りの出力100mAは無理なようです。私が実験したかった事はスイッチングダイオードの違いを見たかったのです。

ファーストリカバリーダイオード(1DL41A)やショットキーバリアダイオード(11EQS10)と一般整流用(ERA15-06V1)とでは思っていたよりも雲泥の差が出たが、一般的なスイッチングダイオード(1SS131,1S2076A)でもこの程度の出力ならば結構使えるなぁという結果が得られたのは大きい。

コイルについてもトロイダルコアの100uHとアキシャルリードの100uHとでは差異が見られなかった。他の方が実験されたblogでは22uH辺りが最も出力が高くなるそうであるが、手持ちに無かった。

HT7750の裏技か?オシロのプローブで反応

どんな波形なのかとHT7750のLX - GND間にオシロのプローブを当てるとLEDの光が強くなることを発見した。ならば?と思い、LX - GND間にコンデンサーを入れる事で出力が大きくなることを発見!。パラメータを変えてみると0.033uF辺りがよさそうであった。それも、マイラーではなく、セラミックでなけれならない所がなんとも、怪しいが・・・。

でも、これはブレッドボード上の配線の影響もあるのだろうなぁと思ってはいるが、今回はこれで良しとしよう。

2007/02/18(日)クラップ発振回路

クラップ発振回路(成功)

昨日は上手く行かなかったが、回路の定数を至極簡単な物にしたらこちらも発振に成功。家の古いオシロでは高い周波数を上手く捕らえられないが可聴周波数なら問題ない。今まで本の内容を頭の中で自分なりに理解してきたが実際に自分で聴いて、そして観る事でで理解できることは楽しい

発振波形は今まで活字で言われてきたようにコイル部分(A点)の方がエミッタ点(B点)よりも綺麗なものであった。

2007/01/30(火)1.5V LEDフラッシャー その2

弛張発振回路

前回作ったLEDフラッシャーには納得できないまま過ぎたが、「エレ工房さくらい」さんのページに1.5VLEDフラッシュキット(商品番号250K-0006)を発見して驚愕。

こちらで用いている弛張発振回路も有名。なぜ前回は、自分の中では昔から使っているこの弛張発振回路を思い出せなかったのかと。

そこで追試を早速行う。オリジナルは3石だが、これを2石に変更し発振定数は最初に見つかった1.5MΩ(なにせ10MΩなんてやたらとパーツ箱にあるとは思えない。)と0.1μFとしてとりあえずブレッドボードに向かうがあえなく撃沈。なぜか発振せず。が、C945のベースを指で触ると発振が起こるというアナログにありがちな不思議な現象に遭遇。

そこで、なんとか10MΩを探すべくありったけの箱をひっくり返し探し回ると偶然にも発見(夜の11時に10MΩが見つかることが驚きだが)

で、定数をオリジナルの10MΩとするとこれがスンナリと発振を繰り返す。

弛張発振回路の奥深さ

ところで、同じ回路でA733のコレクタ負荷をスピーカーに変えると、10KΩだろうが1.5MΩだろうが発振を起こす。この回路は昔から自分が慣れ親しんだ物だから当然だが、負荷を純抵抗にしたとたんこんなにてこずるとはトホホ。本当は1MΩと1μFとか100KΩと10μFというありがちな部品定数にかえたいんだけれどなぁ。

新たなる疑問が

回路を元に戻して、暫くLEDがピカピカするのを眺めていて(既に時計の針は0時を過ぎている)何気にパスコンのつもりで電源に100μF程度のコンデンサーをパラってみると発振周期が早まる事を発見。同時にLEDの光り具合も暗くなるのはなぜ?

ブレッドボード配線だから?それとも電源インピーダンスの影響?再び眠れない日々が続く・・・

1月31日(解決)

上記のパスコン問題は解決した。LEDとA733の間の電解コンデンサーの容量を47μFに減らすと、パスコンの有無によって動作が変わる問題が解決した。やはり「エレ工房さくらい」さんのオリジナル回路にある3石目のバッファーには意味があったのだ。はぁー奥が深いなぁ。

2007/01/10(水)Non-volatile(不揮発) RAM RAMTRON FM1608/FM1808を入手

2006/11/24(金)シルクの 赤い100円スピーカー AMラジオ

ダイソーで過去に発売されていたイヤホン式のAMラジオについては色々なサイトに情報がありますが、私の所にはシルクの赤い100円スピーカーAMラジオも手元にあります。この情報を探るとFuruta's ジャンクランド ホームページに回路図がありました。

私はAMラジオを良く聞くのですがこのラジオも見つけたときに何気に購入した物です。

不満な点

このラジオの不満な点は「AGCの効きが悪い」事です。ポケットラジオなので手に持ったり机の上に置いた時に、ラジオの向き(放送局のアンテナに対して)によって音量が激しく変わります。ラジオの中のバーアンテナには指向性がるので当然なのですが、これを自動的に調節する為の回路がAGCです

改善ポイント

上記のサイトにこのラジオの回路図がありますが、IF段のAGC回路はほぼ教科書通りの回路。但しシリコントランジスターの場合は元々効きが悪いのです。その上ここで使われている9018というトランジスターの特性を探すと「FM TUNER用」となっており、fTは700MHzとなっています。感度を上げる為にfTの高いトランジスターを選んで使っていると思われます

2SC945と交換

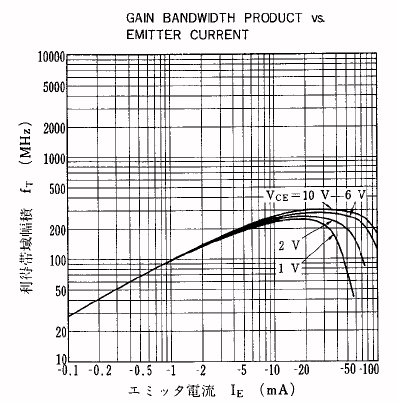

回路を一切触らずにAGCの効きを良くする方法は簡単でfTの低いトランジスターと交換してしまう事です。手持ちの中から古典的ですが2SC945と交換する事にします。2SC945は本来高周波用のトランジスタではありませんがスペック的なfTは250MHz(Ie=10mA)です。しかしこのfTは電流で大きく変化します。右の図の様に0.1mAでは約30MHz,それが2mAでは150MHz程度まで変化します。高周波増幅のゲインはおよそfT/fですのでfTの変化はゲインを変化させる事が可能です。もう少しfTの低いトランジスタがあれば良かったのですが、手持ちにありません。

結果オーライ

実はこのfTの低いトランジスタと交換することでAGCの効きが良くなるのは経験的に偶然見つけた物で本来の理論は間違っているのかもしれませんが、結果としては満足の行く結果になりました。ラジオの向きを変えても音量の変化は小さくなり使いやすくなりました。