2006/03/26(日)MCS48 8048ボード EEPROM セルフプログラミング

EE-PROMの動作

8048ボードV2ではプログラムメモリーを自己書き換えできるように設計したが、上手く動作せず日曜日を一日費やすが結局上手くいかず挫折。movx @R0,A などで書き込んだ瞬間に8048の動作が変になってしまう。これは予想だが、書き込みが完了するまでは次の動作に移れないのではないだろうか。

今回用いているX2816BPの資料はみつからないが同等品種のX2816Cでは書き込みが完了するまではD7のビットには最後に書き込んだデータの反転ビットが現れると書いてある。つまり今回の構成では書き込み命令を発行した瞬間に、次のプログラムのインストラクションフェッチサイクルではとんでもない命令を実行してしまうという事だろうか。

74LS123を使って書き込み後に5msの間CPUを停止するように8048のSS端子に接続して見たがこれも上手く行かない。これが上手く行かないのはなぜか現在では理解できない。

2022.11.30 追記 データシートが見つかりました。

内蔵モードならOK

それでは8748の出番である。8748の内蔵プログラムから外付けのEE-PROMに対して書き込みを行ったらどうだろうか。急いでボードにジャンパーを取り付けて内蔵/外付けモード切替式に改造。全く同じプログラムを8748に書き込んで起動すると何事も無かったようにプログラムはスルスルと走り切る。その後EE-PROMの2816をライターで読み出すと見事にデータが書き込まれている。仕組みは至極簡単。アドレス上位3ビットをP20-P22にOUTL P2,Aで書き込んだ後、下位アドレスをR0にデータをAccにセットしてMOVX @R0,Aするだけ。その後5mS分をループで費やすも良し、MOVX A,@R0で書き込んだデータと同じ値が返って来るまでポーリングしても良しだ。

では一体どんな回路になっているんだろうか。やはり、外付けプログラムメモリーをEE-PROMにして尚且つ自分自身を書き換えるのは無理があるのか。

この写真で見る限りやっぱりRAMにしないとダメだろうか。

2022.11.30 追記 こちらのサイトにマニュアル・回路図までアップロードしてありました。

PRAM

何年か前に大阪の共立電子で「PRAM-64」なる物を\100-で購入してきた事があり8048の自己書き換えが上手く行かずに途方にくれている時、気分転換にこのPRAM-64の書き込みに挑戦してみた。データシートがないのでなんとも言えないが、これは多分、消去しなくて良いEP-ROMの代替品ではないだろうか。

という事で早速ROMライターに差し込んで、デバイスは多分2764だろうという事で書き込みをするが、当然の如くエラーとなる。本体にはスイッチが付いておりこれの役割も不明。格闘する事一時間。なんと書き込みに成功した。以下は結果だけを記録してお

スイッチを下側に倒して一旦ブランクチェックを行う。これによって全アドレスがFFになる

今度はスイッチを上側に倒して通常通り書き込みを行う

書き込みデバイスとしてIntel2764のQuickアルゴリズムを使う

しかしどうやってRAMの全領域をFFにセットしているのだろうか?もしかしてこのRAMって電源を切った後の初期データが全部FFとか?

2006/03/21(火)室温モニター

実際の抵抗値と8048のカウント値を実測してみた

うーんどうなんでしょ。大体いい線いってませんかね。でもサーミスタ自体の温度対抵抗値が直線では無い(確か低いほうでカーブが大きくなる)ので温度計としては不合格かもしれないけれど、室温モニター程度には使えるのではないだろうか。しかし思っていた以上にキレイな直線(すこし鈍っているかな)で驚いた。

私の部屋の温度状態を8048が監視中。

で夜は全く見えません。次はバージョン3として蛍光表示管か7セグメントLEDで作り直そうか。しかし、これで暫くは8048達と戯れる事ができるぞと。

2006/03/19(日)病み上がりのハンダテラピー

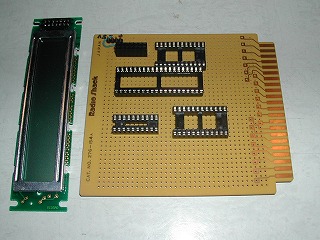

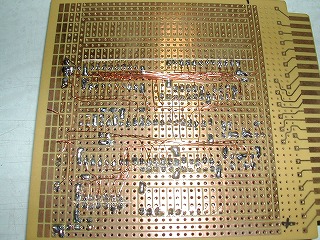

得意のUEW配線

今日は日曜日、朝は早起きしてコタツに座って、ハンダ付けを始める。久しぶりに部屋の中にヤニの香りが広がる。40前の視力には非常に辛い仕事である。UEW線と基板の銅箔パターンの色が非常に似ているのと、視力が弱っているためだろうか上手く目のフォーカスが合わない・・・が、3時間もやっていると人間慣れてくるのだろうか、はたまた昔とったきねづかだろうかカンが戻ってきた

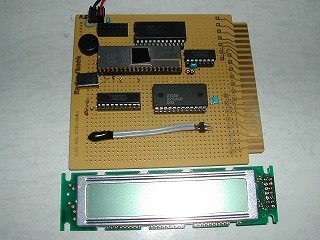

一発始動

今回はプログラムメモリー外付けだから8035のハズだがコタツから手の届く範囲にあったFujitsuの8749を使うとする。今回はEEPROMだから抜き差しの手間はあるが、書き込みは早い。早速テストパターン発生プログラムをちょろっと書いて動作確認。テスターでポートのパタパタを確認。OKだ。とり合えず美味いビールを飲もう。