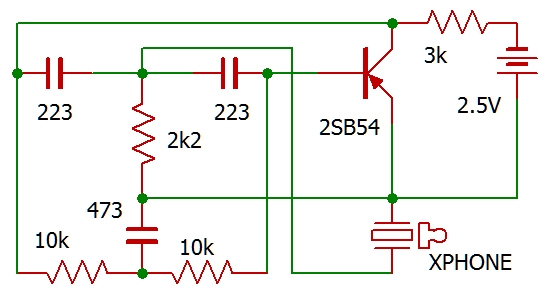

2022/01/21(金)2SB54を使ったツインT発振回路

クリスタルイヤホンとゲルマニウムトランジスタ

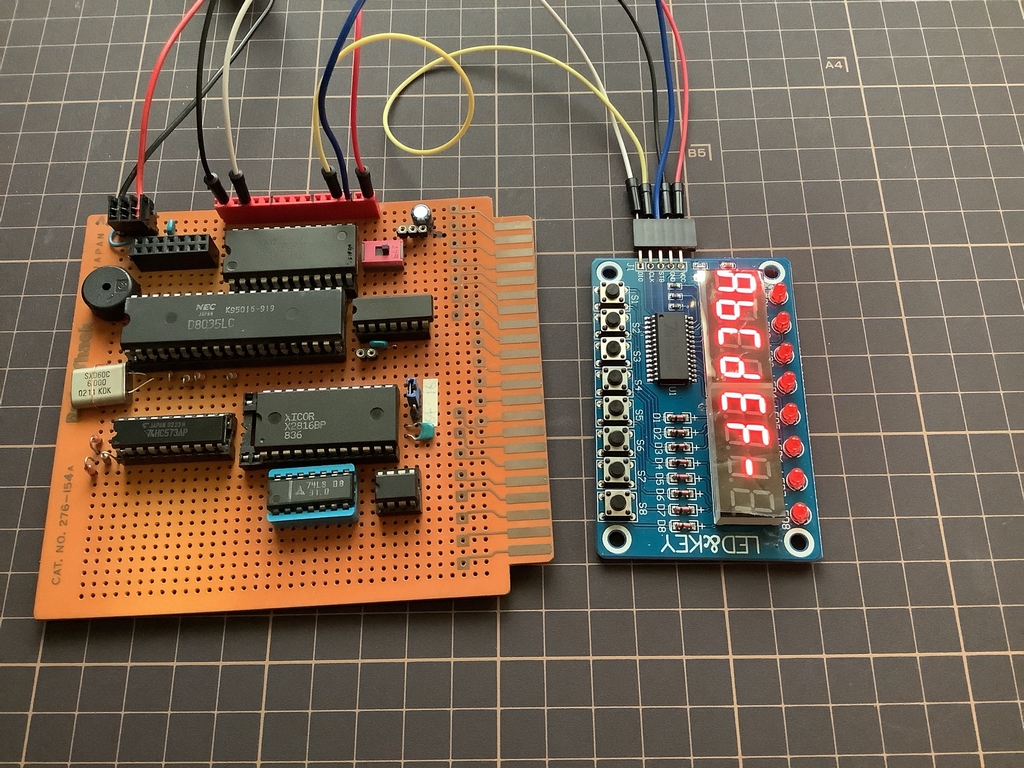

少し前にクリスタルイヤホン(正しくはセラミックイヤホン)が出てきたので簡単な発振回路を作って見た。トランジスタは我が家のパーツボックスから出て来た古いトランジスタを流用。古くて錆が出ている2SB54の動作確認も兼ねている。こういったパーツの日本製が入手出来なくなって久しい。

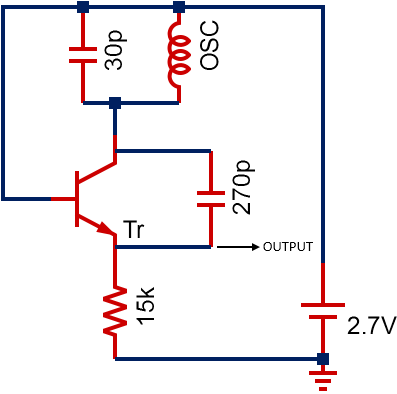

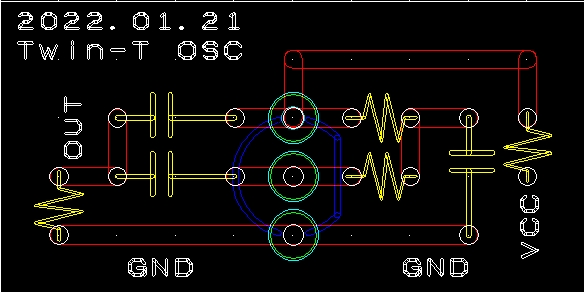

ツインT発振回路

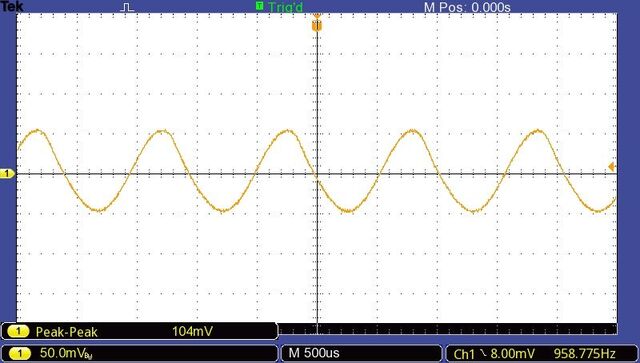

本来の出力点は2つの10kΩの中点より取り出すがクリスタルイヤホンに直流を流したくないので2つのコンデンサー間より取り出した為、少し歪が多い。

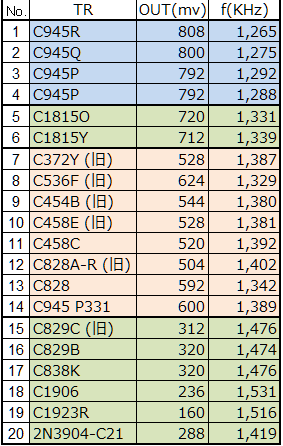

当初2.2kΩの抵抗は3.9kΩだったが、ゲルマニウムトランランジスタでは発振しなかったので定数を変更した。古くて劣化している為か、選別しないと2.4Vでは発振しない物もあった。しかし電圧を9Vに上げれば大抵のゲルマニウムトランジスタが発振した。