2023/04/25(火)デジタルテスターの内部抵抗

2022/03/07(月)乾電池チェッカー BT-168D

2022/02/12(土)1石 電子びっくり箱とネオン管の点灯実験

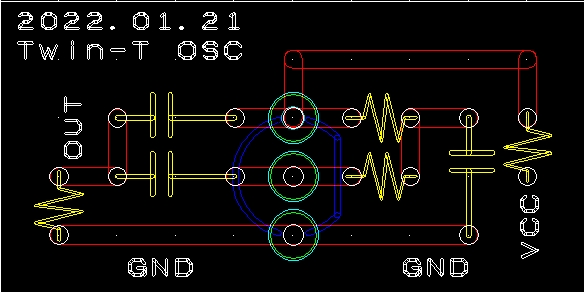

2022/01/21(金)2SB54を使ったツインT発振回路

クリスタルイヤホンとゲルマニウムトランジスタ

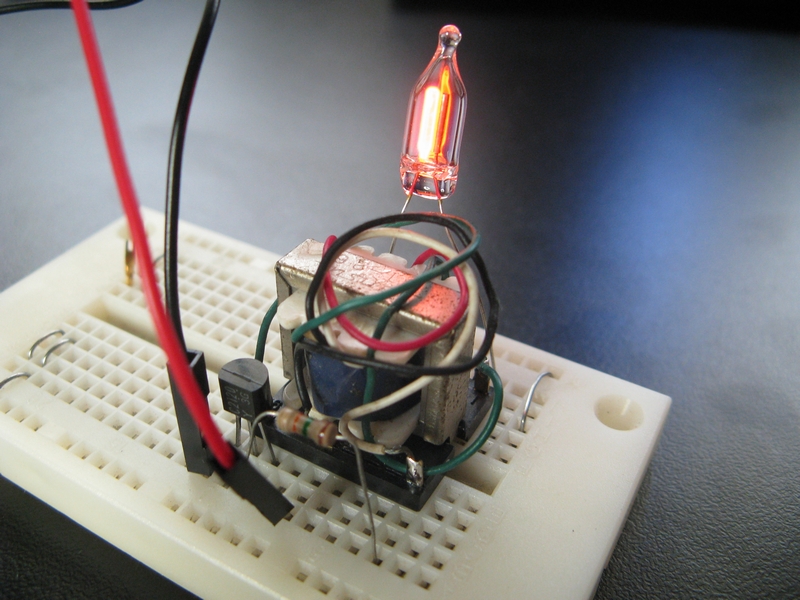

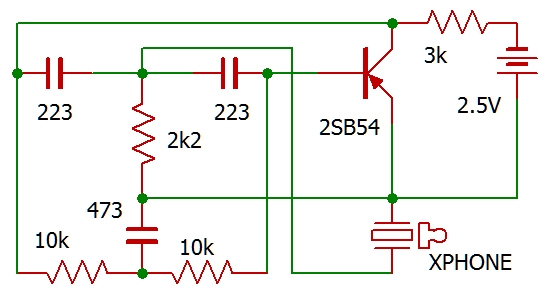

少し前にクリスタルイヤホン(正しくはセラミックイヤホン)が出てきたので簡単な発振回路を作って見た。トランジスタは我が家のパーツボックスから出て来た古いトランジスタを流用。古くて錆が出ている2SB54の動作確認も兼ねている。こういったパーツの日本製が入手出来なくなって久しい。

ツインT発振回路

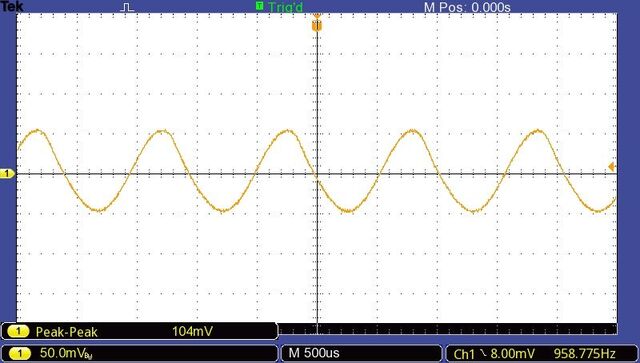

本来の出力点は2つの10kΩの中点より取り出すがクリスタルイヤホンに直流を流したくないので2つのコンデンサー間より取り出した為、少し歪が多い。

当初2.2kΩの抵抗は3.9kΩだったが、ゲルマニウムトランランジスタでは発振しなかったので定数を変更した。古くて劣化している為か、選別しないと2.4Vでは発振しない物もあった。しかし電圧を9Vに上げれば大抵のゲルマニウムトランジスタが発振した。

2021/11/06(土)簡単な中波帯の発振回路とトランジスタ毎の測定結果

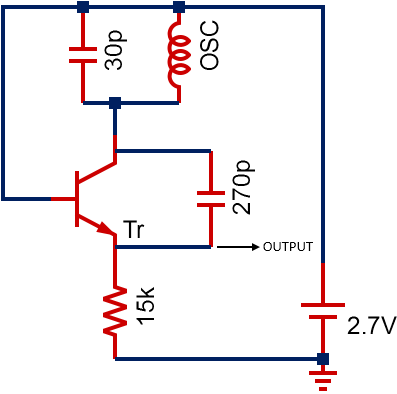

トランジスタによる最小構成の中波帯発振回路

一番簡単と思われる発振回路をブレッドボードで作成。コルピッツ発振回路に必要なエミッタとグランド間のコンデンサを意図的に外してある。実際はトランジスタの持つCie(ベースとエミッタ間の寄生容量)を利用する。そこでトランジスタを変えてどんな測定結果が出るだろうと試してみた。

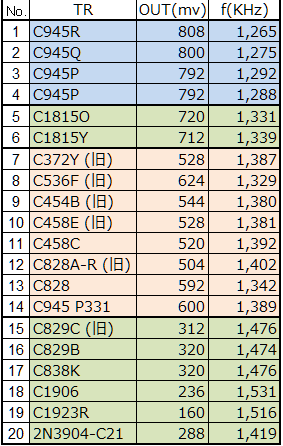

小信号向け国産汎用トランジスタの中波帯での傾向

主観的に4つのグループに別けてみた。発振出力と発振周波数は反比例します。発振出力が大きいから良いトランジスタではなく、寧ろCieが大きい事を示しています。こういった特性はテスターの簡易HFE測定では判らない動特性を見て取ることが出来ます

- 第①グループ NECの汎用トランジスタ2SC945

- 第②グループ 東芝の汎用トランジスタ2SC1815

- 第③グループ その他の汎用トランジスタ。同世代の2SC458や2SC828,2SC536は2SC372と同等の傾向が見られる。また中国から格安で購入した2SC945(No14)がオリジナルとは異なっている事も判った。測定結果だけを見ると2SC1815は2SC372を2SC945側に寄せていった改良品かもしれない

- 第④グループ 高周波用途のトランジスタ。参考としてFairchildの2N3904(中国からの購入でない)も計測