2022/12/18(日)2SK241の代替 高周波用 MOS-FET SANYO 2SK544

2022/01/22(土)100均で売っている片耳イヤホンの内部

ステレオ対応片耳イヤホン

iPadのお供に便利そうなイヤホンを見つけて購入(100円)けれども音が悪すぎる。低音がボンボンと強調され、音域のバランスが悪く聞いていて疲れる。内部はどうなっているのだろと分解して写真を撮ってみた。

分解した結果

よく見ると小さなチップ抵抗らしき物が見える。抵抗値を測定すると

- GND-L(42Ω)

- GND-R(42Ω)

- L-R(24Ω)

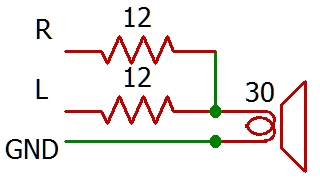

である。そこで想定される回路は多分こんな感じ。

2021/11/06(土)簡単な中波帯の発振回路とトランジスタ毎の測定結果

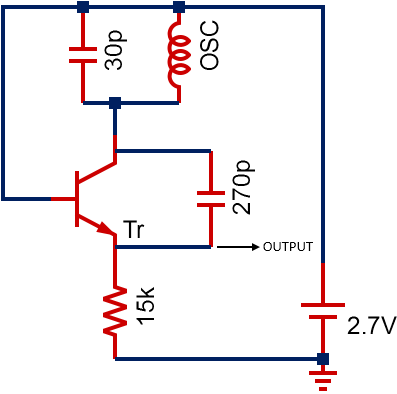

トランジスタによる最小構成の中波帯発振回路

一番簡単と思われる発振回路をブレッドボードで作成。コルピッツ発振回路に必要なエミッタとグランド間のコンデンサを意図的に外してある。実際はトランジスタの持つCie(ベースとエミッタ間の寄生容量)を利用する。そこでトランジスタを変えてどんな測定結果が出るだろうと試してみた。

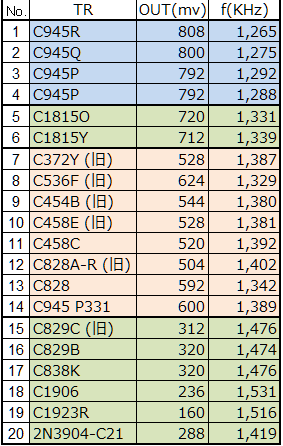

小信号向け国産汎用トランジスタの中波帯での傾向

主観的に4つのグループに別けてみた。発振出力と発振周波数は反比例します。発振出力が大きいから良いトランジスタではなく、寧ろCieが大きい事を示しています。こういった特性はテスターの簡易HFE測定では判らない動特性を見て取ることが出来ます

- 第①グループ NECの汎用トランジスタ2SC945

- 第②グループ 東芝の汎用トランジスタ2SC1815

- 第③グループ その他の汎用トランジスタ。同世代の2SC458や2SC828,2SC536は2SC372と同等の傾向が見られる。また中国から格安で購入した2SC945(No14)がオリジナルとは異なっている事も判った。測定結果だけを見ると2SC1815は2SC372を2SC945側に寄せていった改良品かもしれない

- 第④グループ 高周波用途のトランジスタ。参考としてFairchildの2N3904(中国からの購入でない)も計測

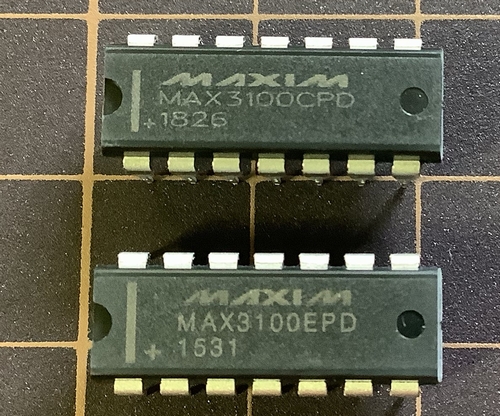

2021/05/05(水)MAX3100のサンプルが到着

ダメ元でマキシムのページからMAX3100のサンプル依頼を申し込んだら本当にMAX3100が到着してしまった。

しかしG/Wも今日で終わりなんだよね。ボーレート用の1.8432MHz or 3.6864MHzのクリスタルが手元に無いんだ。

MAX3100の国内での入手方法

マルツで入手可能という事が分かった。

2021/04/09(金)8048マイコンと直結可能なデバイスを調べてみた

8CHトランジスタアレイ

秋月電子さんのページには8CHトランジスタアレイとしてTD62083とTBD62083の両方が売っている。この2つの違いはTD62083がダーリントントランジスタでTBD62083がMOSトランジスタ。入力PINに流れる電流が異なる。データシートから読み取るにTD62083は2.7V/1mAでTBD62083は2.5V/0.1mA。8048の出力はCMOSでは無くHレベルの出力電流はとても少ない(VoH=2.5V/-50uA)。試して見たいなぁ。

23LC512 SPI SRAM

同じく秋月さんに23LC512が売っている。これはSPIインターフェースのSRAMでこれも8048に接続して使用出来そう。SPI通信なら同期通信なのでソフトウェアでなんとでもなる。問題なのは8048にはUARTが無いので非同期シリアル通信を効率よく裁けないことだ。SPI通信のUARTデバイスだとMAX3100があるけれど入手は難しそうだな。