2023/03/21(火)秋月電子 PIC周波数カウンタ ちょっと改造-2

昔購入した秋月電子のPIC周波数カウンタの液晶に表示されるチャネル表示文字が原因で周波数が読み取りづらいという事で、挿してあったPIC16C71をロムライターで吸い出してバイナリパッチを当てるという簡単な事だったが、肝心のデバイスがワンタイム品という事で別のチップに移植する方向で進めていた。

代替デバイスとして選択したPIC16F716に書き込むも全く動作せず、ヤケクソで16F84Aに書き込んだらA/Dは使えなくなったが動いたという事だった。

しかしなんとかA/Dも使えるようにしたい。これではシーソーゲームだ。周波数が読みづらい問題は解決したが、今度はA/Dが使えないという問題を抱えたことになる。もう一度戻って、データシートを眺めながらチップ差異によるレジスタアドレスや初期化ルーチンを中心にソースを眺めながら修正を繰り返し試みているが相変わらず液晶には何も表示されない。金曜日の夜と土曜日を費やしたが進展せず・・・

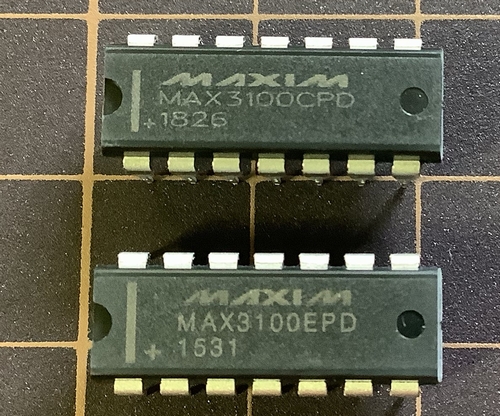

2021/05/05(水)MAX3100のサンプルが到着

ダメ元でマキシムのページからMAX3100のサンプル依頼を申し込んだら本当にMAX3100が到着してしまった。

しかしG/Wも今日で終わりなんだよね。ボーレート用の1.8432MHz or 3.6864MHzのクリスタルが手元に無いんだ。

MAX3100の国内での入手方法

マルツで入手可能という事が分かった。

2012/09/14(金)Intel D8755A 2KB UV-EPROM and I/O

2007/01/10(水)Non-volatile(不揮発) RAM RAMTRON FM1608/FM1808を入手

2006/08/02(水)UART PC16550(PC16550DN)によるシリアルインターフェース

トランジスタ技術の2006年5月号から6502を使ったマイコンボードの連載が始まっていた。興味を引いたのはシリアルポートにナショセミの16550を使っている事だ。

80系でUARTのチップといえば8251が定番であるが、ボーレートジェネレータを内蔵していないのでチップ数を減らす場合には不利だろう。この記事に触発されて最初にした事はこのチップの入手であるが、DIP品種となるとなかなか見つからない。

しかし鼻が利くのかこれまたスンナリと入手。さてこのチップの情報はマイコンで調べるよりもPC互換機には大量に使われているので、その上で走るオープンソース系のOSを調べたほうが早い。

その上、デバイスドライバーのソースコードだけではなく、貴重な説明資料も豊富に見つかる(その上日本語で)。

もちろんこのチップを扱うのは初めてだけれど、データシートも英語だけれどそんなに難しくはないし、実際の

FreeBSD2.8のドライバーのソースなんかも大変参考になるだろう。Cが得意でなくてもinb()とoutb()周りだけ読めればそれでも大抵理解できる。また、現在の物よりも古いソースの方が単純で明快だ。

さて、問題は何に繋ぐかだ。やっぱりここは8048の出番だろうか。PICやAVRではUARTのポートなんて当たり前の事なんだが。