2025/04/05(土)MCS-48 8048と8243を使った構成での注意事項(覚書)

- P2(0-3)はP4-P7を使うとラッチされたデータは失われる

- BUSポートを他と共用する場合はMOVX命令を使いINS A,BUS/OUTL BUS,A/ANL BUS,#/ORL BUS,#は使わないこと

- 8243は8048の疑似双方向ポートではない。ポート(4ビット)単位で入力または出力ポートとして機能する

2023/01/14(土)obsolete 現役のEPROM Programmer EETools TopMax

こいつはセントロのパラレルポートI/F接続であり、専用ソフトウェアもWindows2000止まりである。こいつをどうやって現在の2023年でも稼働させているのかご紹介。

2021/06/21(月)Fujitsu版の8749(MBL8749)は内蔵RAM容量が256Byteだった

何気にインターネットでFujitsu版の8749であるMBL8749のデータシートを眺めていると'256x8bit static RAM'という文字が飛び込んできた。

8749という品番からIntelの8048ファミリーのチップでROM 2KB, RAM 128Bのハズなのに。そこで内蔵RAMのダンプを取ってみた。

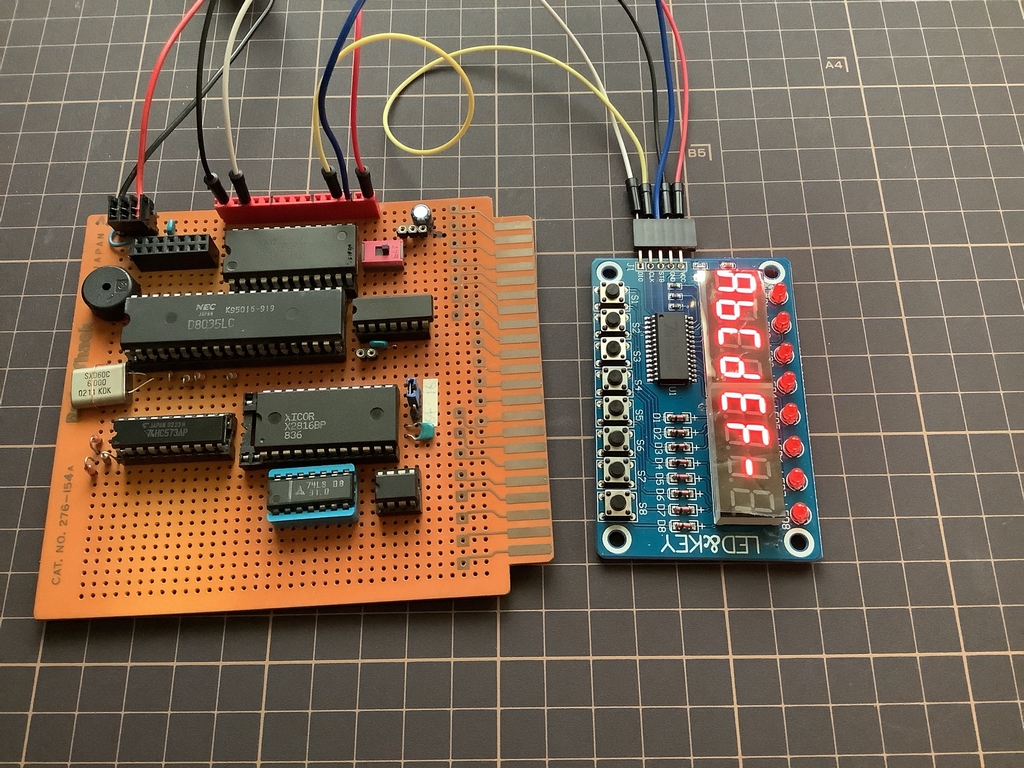

2021/05/11(火)MCS48 8048ボードにピンソケットの追加

2006年に製作したボードにピンソケットを追加

Arduino用に購入した7SEGのLEDモジュールを8048で使って見たくて2006年に製作したボードにピンソケットを追加してみた。プログラムの作成には相変わらずアセンブラとPROMライタによる書き込みとソケット抜き差しが必要だがこれで少しはこのボードの有効活用が出来るかな。

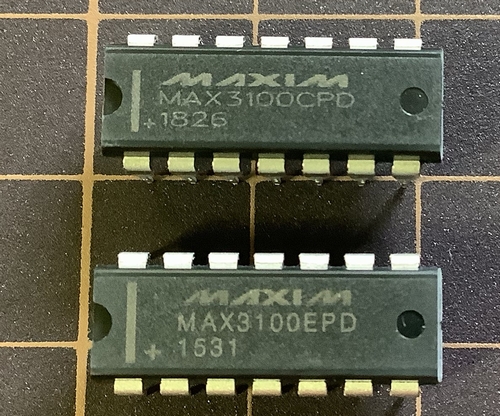

2021/05/05(水)MAX3100のサンプルが到着

ダメ元でマキシムのページからMAX3100のサンプル依頼を申し込んだら本当にMAX3100が到着してしまった。

しかしG/Wも今日で終わりなんだよね。ボーレート用の1.8432MHz or 3.6864MHzのクリスタルが手元に無いんだ。

MAX3100の国内での入手方法

マルツで入手可能という事が分かった。

2021/04/09(金)8048マイコンと直結可能なデバイスを調べてみた

8CHトランジスタアレイ

秋月電子さんのページには8CHトランジスタアレイとしてTD62083とTBD62083の両方が売っている。この2つの違いはTD62083がダーリントントランジスタでTBD62083がMOSトランジスタ。入力PINに流れる電流が異なる。データシートから読み取るにTD62083は2.7V/1mAでTBD62083は2.5V/0.1mA。8048の出力はCMOSでは無くHレベルの出力電流はとても少ない(VoH=2.5V/-50uA)。試して見たいなぁ。

23LC512 SPI SRAM

同じく秋月さんに23LC512が売っている。これはSPIインターフェースのSRAMでこれも8048に接続して使用出来そう。SPI通信なら同期通信なのでソフトウェアでなんとでもなる。問題なのは8048にはUARTが無いので非同期シリアル通信を効率よく裁けないことだ。SPI通信のUARTデバイスだとMAX3100があるけれど入手は難しそうだな。

2018/12/31(月)2KByteのEEPROM 再び(AT28C16)

AT28C16が中国から届きました。12/9にeBayでオーダ、本日、大晦日の夕方にポスティングされていまた。2個で送料込み¥200-です。

さっそくプログラムを書き込んでボードに挿して動作確認が取れました。

DateCodeが1803ってATmel(Microchip)はまだまだ現役なんでしょうか?このデバイス。

2012/09/14(金)Intel D8755A 2KB UV-EPROM and I/O

2007/05/26(土)8048(8748)でバーサライタ

バーサライタ

こんどは前回のバーサライタのフォントを10dotにしてみた。8048とLEDが10個の簡単なボード。

みやこ

しかし、これの写真をデジカメで一人で撮るのは至難の業だ。120枚撮ったうちの割と写りの良い2枚を記念に。

furifuri_miyako.lst

2007/05/20(日)ニノミヤ,ついに事業廃止

ニノミヤ,ついに事業廃止

つい一ヶ月程前に始めて、日本橋の「ニノミヤ パーツランド」に行ってきたばかりだが、ニノミヤ自体が廃業されるそうです。パーツランドは6月10日に閉店らしいので、もう一度日本橋へ出かけないと。あそこにしかないパーツがごまんとあるからなぁ。京都の寺町店もきっともうないのだろうか。

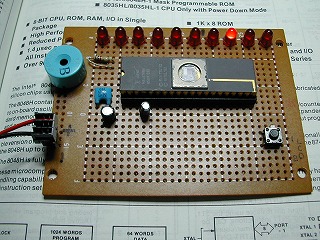

6MHzの発振子

8048のノーマルバージョンは基本クロックが6MHzなんですが、巷によくあるセラロック(セラミック発振子)は4M,8M,10M,12Mはあるけれど6MHzってなかなかないんです。

この写真の物は日本橋の共立電子でパーツケースの底の方に残っていた怪しい物で最近購入した。以前に京都の寺町通りにあったニノミヤで水晶発振子を購入したことがあって、もっと買って置けば良かったなぁと後悔。

癒し

そんな訳で、このセラロックが使えるかどうか昔のボードで簡単なテスト。

2端子であるからコンデンサは内蔵されていないだろう。外付けのコンデンサなしの状態で約6.09MHzで無事発振を確認。テストプログラムはLEDが右から左へ、そしてまた右へと光が往復するだけの至極簡単な物だ。しばし眺めていると「やっぱりEP-ROMバージョンの8748は単純な作りが一番似合う」としみじみと思う。セラミックパッケージ。窓付き。そして40PinのDIPというスタイルがノスタルジーなんだと。また、これに使われている赤色LEDが年代物で物凄く暗い物なんです。最近の高輝度LEDとは色合いが違うのと、ビーム角が広い(というか正面から見ても全く眩しくない)為だろうか。そしてCPUを触るとほんのりと暖かい。癒しだな。これは。

led.lst

ソースリストはこちら