2005/12/10(土)トランジスターによる豆電球の点滅回路

2005/12/04(日)一石トランジスタラジオ

進化してるね

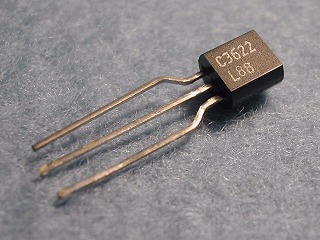

私が少年だった頃は2SC372とかでした。何気なくパーツ屋をめぐっていると10本200円という事で幾つかの種類のトランジスタが置いてあります。2SC1815とかの汎用品に混じってこの2SC3622なるトランジスタが・・

規格表を見てもらうと判りますが、hfeがなんと1000~3000という値で、一瞬ダーリントンかと思いましたがそうではないようです。私が購入したのはLランクで実測値が1200でした。

[ラジオ]レフレックスラジオ

電子工作のページをネットで探るとラジオを作っているページが沢山あります。私も作ってみたくなりました。回路図を描いてみました。私の手元に昔の2石レフレックスラジオがあって、まぁまぁの感度でなります。そのラジオで使われているのは2SA100とかのhfeが低い(いや普通なんだ)トランジスタです。でもこの2SC3622は違います。もしかしたら一石でスピーカがなるかも知れない。試してみたい。実は、昔かっておいたダイソーの100円ラジオがあるからこれを分解すればパーツは揃うハズだ。なぜか古き出力トランスST-32もあるぞ。あとはやる気だけだが・・・・。手が動かない。キーボードは叩けるのに。

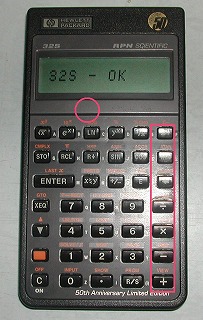

2005/12/01(木)HPのRPN電卓 私のHP-32Sが・・

修理できず

引越しのどさくさに紛れて、ダンボールの中からやっと出てきた愛用のRPN電卓HP-32S。しかしキーボードの右側一列が利きません。電池を入れなおしたりリセットしたりしてもダメなんです。すごーくショック。これ修理出来ない様です。既に流通在庫が乏しくプレミアが付いてしまって$399で販売されている始末。ネットで調べると分解できる構造ではないらしいです。右一列だけだから内部の配線が浮いているのだろうと思い、少しねじってみたり反らせてみた結果、表示部分の左下部分を軽く押さえると動作することが判明。そこさえ抑えていれば内部テストがパスしました。

HPのRPN電卓

こちらのRPN電卓ユーザの為の掲示板によると、後継機種としてHP 33sが$49でありました。でも日本では扱っていなくて、Vis-a-Visでは\9,450-。うーん。暫くはこれで辛抱するかな。でも僕のは50'anniversaryで貴重品なんだけれどなぁ。

2005/11/29(火)隧道

「隧道」読めますか?

この文字なんて読むのでしょうか。このなんとも怪しい文字をgoogleで引くととんでもない世界が待っていました。これ以上は書きたくない。

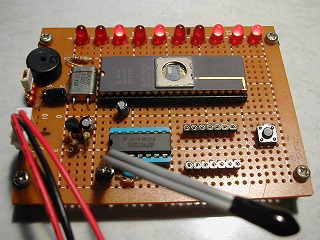

2005/11/27(日)8048を使った室温モニター

またまた8048

約2年間もこのボードでせっせと8048していますが、回路図って描いたことありませんでした。書くほどの事は無かったという感じです。

この図で左側の部分が今回のメインで、TTL発振回路の抵抗の部分にサーミスタが入っています

サーミスタは温度に敏感に反応して抵抗値が高く(温度が下がる)なったり低くなったり(温度が上がる)しますので、結果この発振回路のパルス幅は温度と共に変化します。

8048でこのパルス幅を読み取って、変化したらBEEP音を鳴らそうという物です。久しく8048を使ってないのとアナログ回路も超久しぶりだったので、結局丸一日を費やすことになってしまった。

発振回路

最初ここに74LS04を使ったのが間違いの始まりで、サーミスタが15K~10Kオーム位なのですが、LS-TTLではこの値は高すぎたようです。ちなみにこのサーミスタも最近やっとディジットで見つけました(ちゃんと買えば幾らでもあるけれど)昔は良く使われていたパーツなのですが(と要っても30年くらい前?ゲルマトランジスタのB級プッシュプル回路のバイアス用に)探し方が悪いのか小さな物が見つかりませんでした。ちなみに写真で手前にコードが延びた先の黒い物がサーミスタ。購入したものはチューブで絶縁してありました

見張り番

温度が高くなると高い音で、低くなると低い音でBEEP音がなります。今も横で室温をカウント(発振回路のパルス幅を)していますが、現在の値は 0x67 です。(全く補正していいないので意味はないが)明日の朝は一体どの程度の値なのでしょうか。今日は8048が添い寝してくれるみたいです