2022/03/07(月)乾電池チェッカー BT-168D

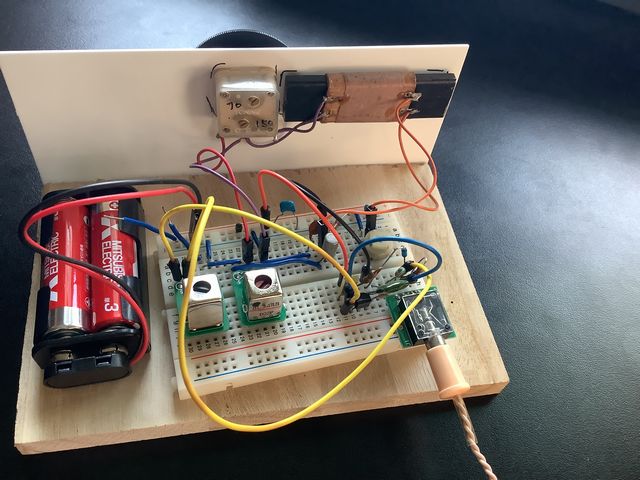

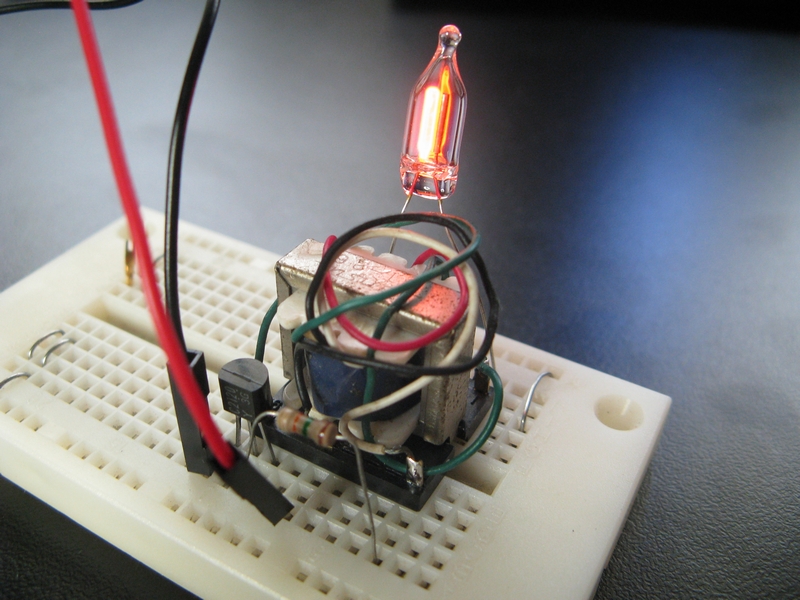

2022/02/12(土)1石 電子びっくり箱とネオン管の点灯実験

2022/01/25(火)ラジオ用の2.5mmプラグイヤホンを入手

2.5mmプラグのイヤホン

安価なイヤホンは100円ショップで沢山売っていますがナント2.5mmプラグのカナル式イヤホンが売ってい。AceとかHomerの古いラジオは2.5mmジャックが付いているので、これのイヤホンとなると今では入手が難しいと思ってい。しかしダイソー売っているという事は今でも現役で使われている機器があるのかなぁ。このサイズ。

2022/01/22(土)100均で売っている片耳イヤホンの内部

ステレオ対応片耳イヤホン

iPadのお供に便利そうなイヤホンを見つけて購入(100円)けれども音が悪すぎる。低音がボンボンと強調され、音域のバランスが悪く聞いていて疲れる。内部はどうなっているのだろと分解して写真を撮ってみた。

分解した結果

よく見ると小さなチップ抵抗らしき物が見える。抵抗値を測定すると

- GND-L(42Ω)

- GND-R(42Ω)

- L-R(24Ω)

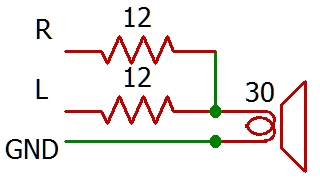

である。そこで想定される回路は多分こんな感じ。