2025/04/05(土)トランジスタを使ったキットと回路図(aitendo版)

2023/06/19(月)水晶発振子周波数測定キットをちょっと改造して6MHz以下の水晶もテスト出来るように改造

しかしどうやらオリジナルはAndrewさんのCrystalTesterの様子。そしてPICを使った周波数カウンターの部分はDL4YHF Frequency counter with a PIC and minimum hardwareを使っている模様。*1

家にあるクリスタルの確認に使う事があるけれど、周波数が低いクリスタル(6MHz以下)だと発振してくれない。

2023/06/03(土)微弱領域でのシリコンダイオードの順方向電圧

2023/04/25(火)デジタルテスターの内部抵抗

2022/03/07(月)乾電池チェッカー BT-168D

2022/02/12(土)1石 電子びっくり箱とネオン管の点灯実験

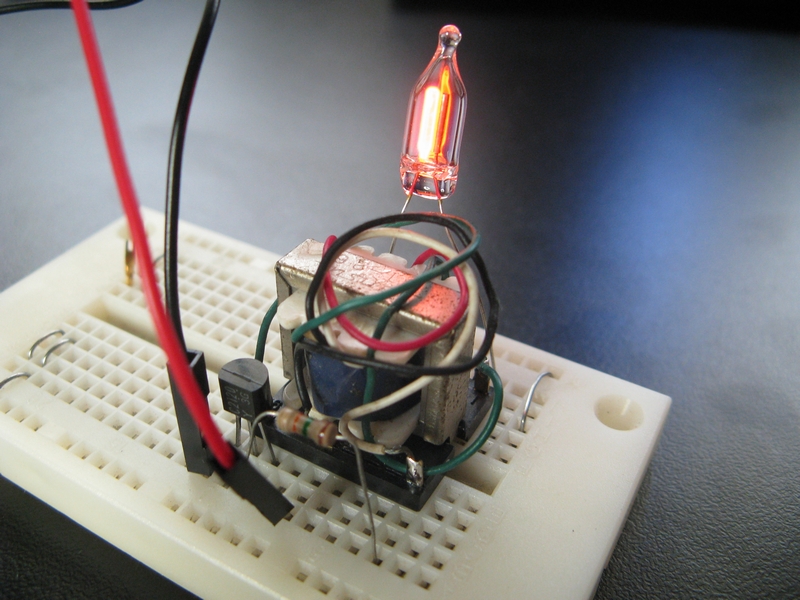

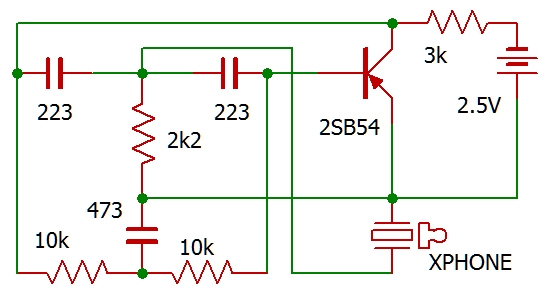

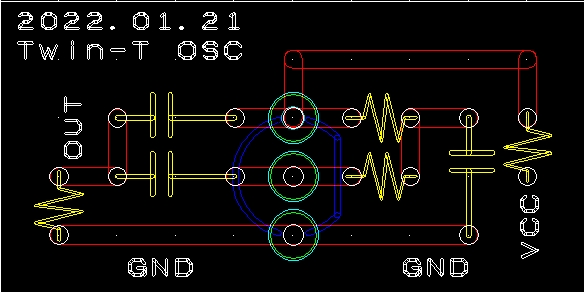

2022/01/21(金)2SB54を使ったツインT発振回路

クリスタルイヤホンとゲルマニウムトランジスタ

少し前にクリスタルイヤホン(正しくはセラミックイヤホン)が出てきたので簡単な発振回路を作って見た。トランジスタは我が家のパーツボックスから出て来た古いトランジスタを流用。2SB54の動作確認も兼ねている。こういったパーツの日本製が入手出来なくなって久しいです。

ツインT発振回路

当初2.2kΩの抵抗は3.9kΩだったが、ゲルマニウムトランランジスタでは発振しなかったので定数を変更した。しかし家にあるゲルマニウムトランジスタは古くて劣化している為か、選別しないと発振しない物もあった。しかし電圧を9Vに上げれば大抵のゲルマニウムトランジスタが発振した。

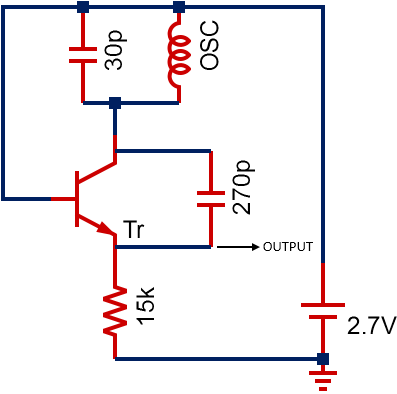

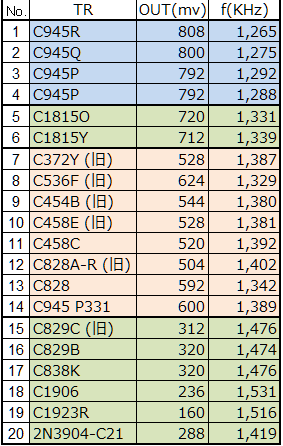

2021/11/06(土)簡単な中波帯の発振回路とトランジスタ毎の測定結果

トランジスタによる最小構成の中波帯発振回路

一番簡単と思われる発振回路をブレッドボードで作成。コルピッツ発振回路に必要なエミッタとグランド間のコンデンサを意図的に外してある。実際はトランジスタの持つCie(ベースとエミッタ間の寄生容量)を利用する。そこでトランジスタを変えてどんな測定結果が出るだろうと試してみた。

小信号向け国産汎用トランジスタの中波帯での傾向

主観的に4つのグループに別けてみた。発振出力と発振周波数は反比例します。発振出力が大きいから良いトランジスタではなく、寧ろCieが大きい事を示しています。こういった特性はテスターの簡易HFE測定では判らない動特性を見て取ることが出来ます

- 第①グループ NECの汎用トランジスタ2SC945

- 第②グループ 東芝の汎用トランジスタ2SC1815

- 第③グループ その他の汎用トランジスタ。同世代の2SC458や2SC828,2SC536は2SC372と同等の傾向が見られる。また中国から格安で購入した2SC945(No14)がオリジナルとは異なっている事も判った。測定結果だけを見ると2SC1815は2SC372を2SC945側に寄せていった改良品かもしれない

- 第④グループ 高周波用途のトランジスタ。参考としてFairchildの2N3904(中国からの購入でない)も計測

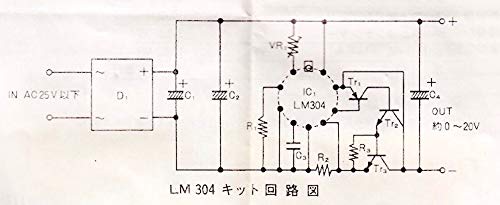

2020/07/08(水)亜土電子 LM304定電圧キット

LM304定電圧キット

古くは亜土電子(T-Zone)でパーツキットとして売っていた「LM304 定電圧キット 0~20V)だが、なぜかAmazonでも売っている。その名もズバリ ADK-304。LM304と2N3055の組合せ。

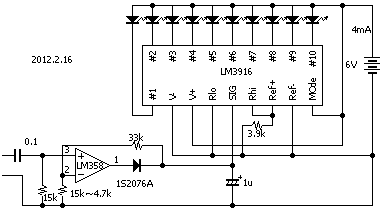

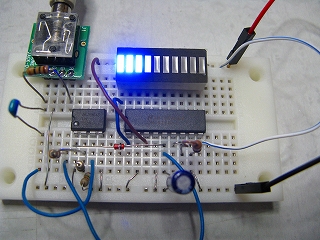

2012/02/17(金)LM3916 Level Meter

ブレッドボード上で試作

秋月の10連LEDと3.5ΦのピンジャックのDIP変換基板が入手出来たので組んでみた。

自分はPCのライン出力へ接続したので全段のアンプは+10dBと低めだが、ポータブルプレイヤーへ接続するならば、もう少しゲインを上げても良いと思う。 1uのコンデンサは最初0.1uだった。だが、あまりにも激しく動きすぎるのでこの値にたどり着いた。

静止電流は4mAと少なくて良い。三色の10連LEDもあったが、ピン配置が逆向きになってしまうので今回はこれを選んだ。